Bitte lesen Sie den Beitrag von Aya Velázquez direkt auf ihrer Plattform über den Link. Ich habe ihn als Backup auf meinem Blog vollständig kopiert, da Beiträge oft aus verschiedenen Gründen verschwinden. Viel Spaß beim Lesen!

Der

Eröffnungsredner auf Sahra Wagenknechts und Alice Schwarzers erster

Friedensdemo „Aufstand für den Frieden“ am 25. Februar in Berlin sorgte

beim ein oder anderen für Erstaunen: Es handelte sich um eine

Video-Grußbotschaft des Starökonomen Jeffrey Sachs, den die New York Times einmal als „wichtigsten Ökonomen der Welt“

bezeichnet hatte, exklusiv aufgezeichnet für die Berliner Friedensdemo.

Trotz einer bewegten Vita ist er heute sowohl im Mainstream als auch in

den alternativen Medien ein gern gesehener Gast. Neben Noam Chomsky und

Seymour Hersh gilt er als Lichtgestalt US-Linksintellektueller,

und neben Joseph Stiglitz als einer der wenigen Ökonomen, die sich

immer wieder kritische Standpunkte herausnehmen. So überraschte er im

Sommer 2022 mit der Aussage, COVID-19 sei ein Lab Leak,

für den mit hoher Wahrscheinlichkeit die US-Biotech-Industrie

verantwortlich sei. Genau wie Hersh ist er überzeugt, dass die USA

hinter der Nord Stream-Sprengung stecken, und spricht sich für

Friedensverhandlungen im Ukrainekrieg aus. Standpunkte wie diese machen

ihn beliebt bei der regierungskritischen Linken. Dass Sahra Wagenknecht

ihn als Redner einlud, erscheint folgerichtig. Doch welche Rolle spielt

Jeffrey Sachs? Und was bedeutet es, dass ein zentraler Protagonist der

UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs)

die Eröffnungsrede der Berliner Friedensdemo hielt? In den USA wird

Sachs' Rolle seit Jahren kontrovers diskutiert. Zeit, ihn genauer zu

beleuchten.

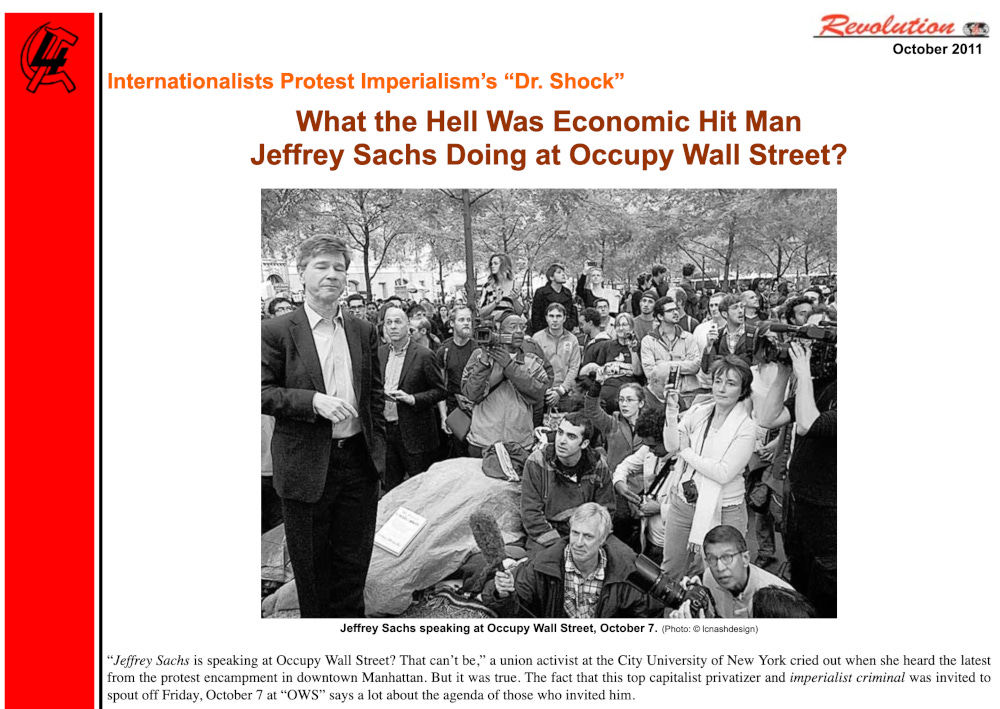

"Jeffrey Sachs spricht bei Occupy Wall Street? Das kann nicht sein!"

Jeffrey Sachs' Rede bei der Wagenknecht-Friedensdemonstration war nicht sein erster Überraschungsauftritt bei einer neuen Bürgerbewegung. Im Jahr 2011 trat er bei Occupy-Wall-Street ans Mikrofon.

Als eine Gruppe Globalisierungsgegner von Sachs' Rede erfuhr, kam es zu

einem Eklat: Eine Dozentin für lateinamerikanische Geschichte

konfrontierte Sachs öffentlich mit seiner unrühmlichen Rolle als

Architekt der „Schocktherapie“ in Bolivien 1985, dem Beginn seiner

steilen Karriere:

"Was ist mit Bolivien? Was ist mit der Schocktherapie, die Sie dort durchgesetzt haben? Dieser Mann ist ein krimineller Feind der Arbeiterklasse! Er hat unermessliches Elend über die arbeitende Bevölkerung gebracht. Er war der Berater der Präsidenten, die blutige Repressionen gegen die bolivianischen Bergarbeiter, ihre Frauen und ihre Familien entfesselt haben." Internationalist.org

Laut seinen Kritikern bei Occupy Wall Street ist Sachs ein klassischer Economic Hit Man: Ein imperialistischer Power Broker

für UN, IWF, Weltbank und Co, der die bolivianische Arbeiterklasse

dezimiert hätte. Es kam zum Streit mit den Veranstaltern von Occupy Wall Street, weil diese Sachs offiziell eingeladen hatten:

"Als wir die Mitarbeiterin am OWS-Infotisch fragten, warum Sachs eingeladen wurde, antwortete sie: ‘Jeder hat das Recht, zu sprechen’. ‘Würden Sie denn Augusto Pinochet einladen’, hier zu sprechen, fragten wir. 'Auf jeden Fall! Ich hätte ihm eine Menge Fragen zu stellen', antwortete sie. (.) Ein Begleiter schimpfte, dass wir, anstatt Sachs anzuprangern, einen Dialog mit ihm hätten führen sollen. 'Sie wollen eine Debatte über Massenverhungern und militärische Repression? Sagt das den Arbeitern und Bauern in Bolivien', antwortete unser Genosse. 'Wenn die Arbeiter in Bolivien wüssten, dass dieser Typ hier ist, würden sie ihn verjagen.' (.) Dass OWS dem berüchtigten Dr. Shock, Jeffrey Sachs, eine Plattform gab, war ein Schlag ins Gesicht der Millionen, die er zum Opfer gemacht hat, von Lateinamerika bis zum ehemaligen Sowjetblock." Internationalist.org

Was genau war 1985 in Bolivien vorgefallen, dass Sachs linke Aktivisten im Jahr 2011 noch derart stark polarisierte? Der junge Harvard-Absolvent

Jeffrey Sachs war vom bolivianischen Präsidenten Paz beauftragt worden,

zusammen mit Planungsminister Sanchez de Lozada die Hyperinflation zu

bekämpfen. Dies gelang: Innerhalb eines Jahres stabilisierte sich die

Inflationsrate von 60.000% auf 12% - gleichzeitig wurden infolge des von

Sachs empfohlenen „Decree 21060“ zahlreiche Minen

geschlossen, zehntausende Minenarbeiter entlassen, Streiks verboten und

20.000 Arbeiter unter Zwang in tropische Waldgegenden „umgesiedelt“.

Lehman kommentierte dies in „Bolivia and the United States“ (1999) wie

folgt:

"Die sozialen Kosten waren immens. Paz wälzte die Kosten der Stabilisierung auf die unteren Klassen ab. In der neuen Ära [der neoliberalen Wirtschaft] schaute Paz zu Sachs und Machiavelli. Die statistischen Details ziehen zu schnell an einem vorbei, als dass ein Außenstehender die menschlichen Kosten vollständig erfassen könnte. Im Jahr 1986 war die Kaufkraft des durchschnittlichen Bolivianers um 70 Prozent gesunken. Die Arbeitslosigkeit erreichte 20 bis 25 Prozent, und fast alle Sozialleistungen für Arbeitnehmer wurden gestrichen."

Der

damalige Planungsminister Sanchez de Lozada wurde später bolivianischer

Präsident und besuchte Jeffrey Sachs 1997 in Harvard, wo Sachs ihn als

„einen der mutigsten und kreativsten Führer Lateinamerikas“ lobte. In

2003, nur sechs Jahre später, veranstaltete der „mutige und kreative

Führer“ ein blutiges Massaker an Minenarbeitern, indigenen Bauern und

städtischen Armen. Als er im bolivianischen Gaskrieg gestürzt wurde,

ging er ins Exil nach Miami. Heute läuft in Bolivien ein Haftbefehl

gegen Sanchez de Lozada wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, doch

die USA liefern ihn nicht aus. Sachs' erstes großes

Wirtschaftsreformprojekt also, das den Start seiner Karriere begründet

und ihm einen großen Namen gemacht hatte, war auf dem Rücken eines

gewaltsamen Regimes entstanden, einer US-Neokolonie - analog zur

unheiligen Symbiose zwischen Milton Friedmans Chicago Boys und dem faschistischen

Pinochet-Regime. Bittere Ironie des Schicksal: Ausgerechnet Sachs'

Vater war ein Chicagoer Gewerkschaftsanwalt - Sachs junior hingegen galt

schon nach seinem ersten Projekt unter Linken als „Feind der

Arbeiterklasse“.

Die kleine Episode bei Occupy Wall Street wirft

ein Schlaglicht auf etwas, das sich wie ein roter Faden durch Sachs'

Leben ziehen soll: Seine Bereitschaft, zum Erreichen „höherer Ziele“ im

Zweifel auch mit autokratischen Regimes zu Lasten der Bevölkerung

zusammenzuarbeiten. Kritik daran konterte er meist mit dem Whataboutism,

die USA seien genauso schlimm oder schlimmer – womit er strenggenommen

auch recht hat, was die Kooperation mit anderen gewaltsamen Regimes

jedoch nicht rechtfertigt.

Die Bilderbuchkarriere des ‘Dr. Shock’

Jeffrey David Sachs

wurde 1954 in Detroit, Michigan geboren. Der Begriff, der ihn wohl am

Besten charakterisiert, ist der des „Überfliegers“: Er ist sage und

schreibe Inhaber von 42 Doktortiteln, sein Lebenslauf ist 40 Seiten lang. Bereits im zarten Alter von 29 Jahren erlangte er eine Professur an der Harvard-Universität

- eine der jüngsten Professorenkarrieren an der Elite-Uni, als

Professor für nachhaltige Entwicklung, Gesundheitspolitik und

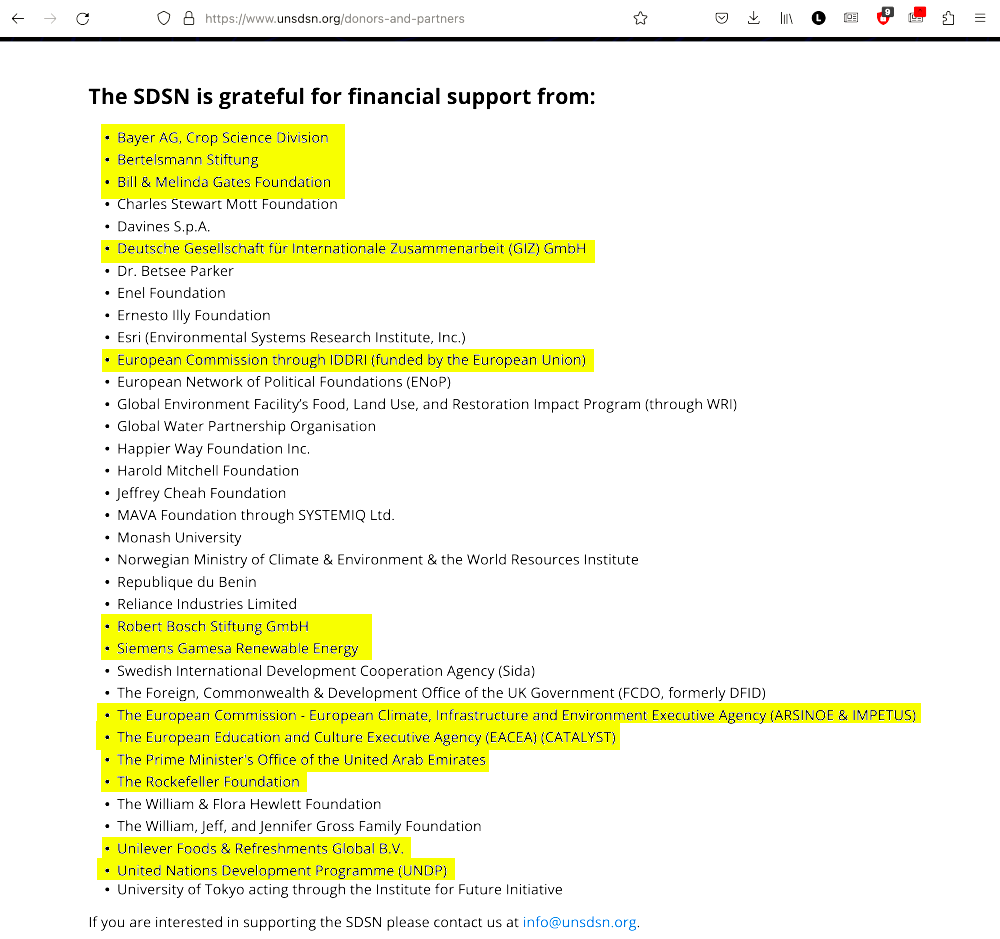

Gesundheitsmanagement. Von 2002 bis 2016 war Sachs Direktor des Earth Institute der Columbia-Universität, seitdem managt er das etwas kleinere Center for Sustainable Development am Earth Institute. Er ist außerdem Präsident des von ihm gegründeten “Sustainable Development Solutions Network – A Global Initiative for the United Nations“, ein Agenda2030 gewidmeter Think Tank. Die Donors & Partners-Liste des Netzwerks ist ziemlich aufschlussreich.

Zur formaljuristischen Beziehung zwischen Sachs' Sustainable Development Solutions Network (SDSN) und den Vereinten Nationen schrieb The Intercept in 2021:

„Sachs gründete SDSN im Anschluss an den UN-Gipfel 2012 in Rio de Janeiro, auf dem die Mitgliedsstaaten über die Ziele für nachhaltige Entwicklung diskutierten, die später zu den Sustainable Development Goals wurden. Die Gründung der gemeinnützigen Organisation wurde in einer Pressemitteilung des damaligen Generalsekretärs Ban Ki-moon angekündigt, der erklärte, dass das neue Netzwerk 'Unternehmen, der Zivilgesellschaft, den UN-Organisationen und anderen internationalen Organisationen dabei helfen wird, die besten Wege zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung zu identifizieren und zu teilen'. Doch obwohl es den Namen der Vereinten Nationen trägt, ist SDSN als gemeinnützige Organisation in Delaware registriert, und praktisch gesehen ist es Sachs' Baby. Stéphane Dujarric, ein Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres, erklärte gegenüber The Intercept, dass 'die UN und SDSN bei einer Reihe von Projekten und Wissensprodukten zusammenarbeiten', aber dass die gemeinnützige Organisation 'keine formale rechtliche Beziehung zu den Vereinten Nationen hat'.“

Jeffrey

Sachs ist verheiratet mit Sonia Ehrlich Sachs, einer Großnichte von

Paul Ehrlich, dem Namensgeber des Paul-Ehrlich-Instituts. Sie ist

Kinderärztin, Endokrinologin, Expertin für öffentliche Gesundheit, und ebenso wie ihr Mann am Center for Sustainable Development an der Columbia-Universität tätig. Zudem ist sie Rockefeller-Affiliate.

Sachs' großes Lebensthema: Die Bekämpfung der Armut. Sachs ist fester Bestandteil des Big Aid-Universums:

Regelmäßig fordert er Superreiche dazu auf, große Teile ihres Vermögens

zu spenden. Sachs beriet drei UN-Generalsekretäre infolge: Kofi Annan

(2001-2007), Ban Ki-Moon (2016-2018) und Antonio Guterres (2017-18).

Sachs ist auch einer von 17 prominenten Sonderberatern der Sustainable Development Goals, den Nachfolgern der Millenium Development Goals,

die er ebenfalls mit entwickelt hatte. Sein besonderes Augenmerk gilt

dem Zusammenhang zwischen Gesundheit und wirtschaftlicher Entwicklung.

Seit Jahren widmet er sich der Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie AIDS

oder Malaria. Sachs beriet den IWF, die Weltbank, die OECD, die WTO und

das UNDP, gleichzeitig nahm er sich stets Kritik an jenen Institutionen

heraus, weil sie in seinen Augen nicht genug für die Armen täten. Sachs

ist ein scharfer Kritiker der US-amerikanischen Regierung, und war

einer der schärfsten Kritiker Donald Trumps. Im

US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 und 2020 unterstützte er den

demokratischen Kandidaten Bernie Sanders, der auch das Vorwort zu Sachs'

Buch: “Building the New American Economy: Smart, Fair and Sustainable“

(2017) schrieb.

Während normale Menschen

bereits mit einem Thema wie der Bekämpfung der Armut vollends

ausgelastet wären, hat Sachs noch Zeit und Muße für mindestens zehn

weitere, ähnlich komplexe Themen, zu denen er regelmäßig als Experte

herangezogen wird: Etwa Klimawandel, US-geführte Angriffskriege, Globalisierung, Überbevölkerung, Schuldenkrisen, Pandemien, COVID-19, das Bruttoinlandsglück, die Auswirkungen von Social Media auf junge Menschen,

den Ukrainekrieg. Es gibt scheinbar nichts, was der Mann nicht kann -

und kein Thema, zu dem er nicht den perfekten Lösungsvorschlag in der

Tasche hätte. Die LA Times nannte ihn einmal den „Indiana Jones der Ökonomie“. Sachs ist ein Tausendsassa.

Ungeachtet ihrer zahlreichen blutigen Opfer wurde Sachs' Bolivien-Schocktherapie als Erfolgsstory bewertet - und Sachs galt fortan als ökonomisches Wunderkind.

Nachdem er sich in Bolivien einen Namen gemacht hatte, wurde Sachs von

den Regierungen Polens, Jugoslawiens, Estlands, Sloweniens, Russlands,

Chinas, Brasiliens, Indiens und weiterer Länder als Wirtschaftsberater

eingeladen. So wurde Sachs zu DEM Architekten neoliberaler Schocktherapien in den ehemaligen Ostblockstaaten der 1990er Jahre.

In

gewisser Weise stellten die Schocktherapien das wirtschaftliche

Begleitprogramm zur NATO-Osterweiterung dar, mit dem Ziel, den

ehemaligen Sowjetstaaten ein für alle Mal den Kommunismus auszutreiben.

Als Sachs für seine Beratungstätigkeiten ein Sabbatical von Harvard nahm, erhielt er finanzielle Unterstützung vom United Nations World Institute for Development Economics Research in Helsinki, der United States Agency for International Development, der schwedischen Regierung, der Ford Stiftung und George Soros, wie ein Spiegel-Artikel aus dem Jahr 1990 mit dem Titel “Magier im brennenden Flugzeug” berichtet:

„Daß Frau sowie Kinder Lisa, 7, und Adam, 4, weiterhin in geordneten Verhältnissen leben, obwohl Vater Sachs das vergangene Jahr in Harvard beurlaubt war, liegt an George Soros. Der ungarische Emigrant setzt seine ungezählten Dollar-Millionen, die er als New Yorker Börsianer verdient hat, seit längerem zur Abschaffung des Kommunismus ein. Jetzt ist seine Zeit gekommen: Er finanziert neben Sachs noch ein paar andere Harvard-Koryphäen, die den Kapitalismus nach Osten schaffen. Sogar in Litauen hat sich bereits ein Ratgeber aus der berühmten Universität eingefunden.“ Jeffrey Sachs findet, sein eigener Präsident, aber auch die Deutschen könnten sich ein Beispiel an Soros nehmen (.)“

Die

frühe Finanzierung Sachs' durch die Vereinten Nationen und westliche

Oligarchen wie George Soros lässt aufhorchen. In den 90ern war Sachs

fest überzeugt, dass Demokratie und Kapitalismus zusammen gehörten. Dies

erklärt möglicherweise die Finanzierung durch George Soros, der sein

finanzielles Engagement in den ehemaligen Ostblockländern neben der

klaren Gewinnerzielungabsicht auch als Demokratie-Offensive verstand.

Böse Zungen würden behaupten: Als Strategie der Subversion.

Das

Prinzip Schocktherapie war nicht grundsätzlich neu. In Deutschland

wurde es nach beiden Weltkriegen angewandt. Die Preisbindung wurde

aufgehoben, damit sich Angebot und Nachfrage einpendeln konnten, die

Märkte geöffnet, was in der Theorie zu einer gesunden

Wettbewerbssituation führen sollte. Hinzu kamen rigide Sparmaßnahmen,

Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen, bei einer gleichzeitig strengen

Kontrolle der Zentralbank. „Kollateralschäden“ waren dabei von Anfang an

mit eingepreist: Man war überzeugt, der Übergang von einer bankrotten

kommunistischen Planwirtschaft zum neoliberalen Turbokapitalismus würde

ohnehin schmerzhaft verlaufen, daher sollte es möglichst schnell über

die Bühne gehen.

In Polen war Sachs'

Schockdoktrin mit Abstrichen erfolgreich, was unter anderem einem steten

Kapital-Zustrom aus den USA zu verdanken war. Sachs schreibt sich

selbst ganz unbescheiden den erfolgreichen EU-Beitritt Polens im Jahr

2004 zu. Fairerweise muss jedoch erwähnt werden, dass die USA Polen

schon immer als potenziellen Verbündeten gegen den Kommunismus

betrachteten und daher seitens der USA die intrinsische Bereitschaft

bestand, Polen wieder aufzubauen.

Im Jahr

1991 erhielt Jeffrey Sachs einen Anruf aus Moskau: Er sollte die

bankrotte ehemalige Sowjetunion nach dem Vorbild Polens reformieren.

Sachs hatte eigenen Angaben zufolge Bauchschmerzen mit dem Auftrag, nahm

ihn jedoch an und beriet von 1991 bis 1993 die Regierung Jelzin.

Wie

es der Zufall so wollte, war Sachs sogar just in dem historischen

Augenblick im Kreml, als Boris Jelzin 1991 das Ende der Sowjetunion

verkündete, wie Sachs 2022 in einem Interview berichtete:

„ROSALSKY: Jeffrey Sachs geht also durch die Sicherheitstore des Kremls, vorbei an den Statuen von Marx und Lenin, und setzt sich an diesen Tisch mit anderen eitlen Wirtschaftswissenschaftlern. Dann kommt ein strahlender Boris Jelzin herein.

SACHS: Und er ging quer durch den Raum und sagte, meine Herren, ich habe gerade die Bestätigung von den Chefs des Militärs erhalten. Die Sowjetunion ist am Ende. Und das war der Moment, in dem die Sowjetunion endete.

ROSALSKY: Wow. Ich meine, das ist ziemlich unglaublich, oder? Wie hat es sich angefühlt, in diesem Moment im Kreml zu sein?

SACHS: Nun, es waren außergewöhnliche Tage. Es war sehr aufregend und vielversprechend. Aber natürlich war es auch stürmisch und zutiefst beunruhigend."

Die drei Harvard-Professoren Jeffrey Sachs, Andrei Shleifer und Lawrence Summers galten damals als die sogenannten „Harvard Wunderkinder“: Ihnen wurde ein ähnlicher Halbgott-Status zuteil wie zuvor Milton Friedmans Chicago Boys.

Eine Anekdote aus dem Kreml von 1991 illustriert eindrücklich das

Selbstverständnis, mit dem die „Wunderkinder“ damals durch die Welt

gingen:

"Als er 1991 auf ein Treffen mit hochrangigen sowjetischen Beamten wartete, legte Sachs seine Füße auf einen Tisch. Ein Adjutant bat ihn, dies nicht zu tun. Sachs nahm seine Füße für einen Moment herunter und legte sie wieder hoch, als der Berater sich abwandte. Nach mehreren öffentlichen Veranstaltungen und einem einstündigen Interview kann ich sagen, dass er als ein sehr unangenehmer Mensch rüberkommt - eingebildet, eitel und frei von Zweifeln." In: International Journal of Health Services

Sachs'

Russland-Kollegen Andrei Shleifer und Jonathan Hay verursachten einen

Korruptionsskandal: Sie hatten sich zusammen mit ihren Ehefrauen privat

russische Staatsanleihen gekauft und teilweise aus Mitteln der

US-Regierung bezahlt. Letztere klagte und Harvard schloss das Institut. Sachs war zwar selbst nicht in den Skandal verwickelt, musste aber von Harvard an die Columbia University wechseln, wo er die Leitung des neuen Earth Institute übernahm, das sich der „nachhaltigen ökonomischen Entwicklung“ widmen sollte. Es heißt, in Harvard habe es keine Abschiedsparty für ihn gegeben.

Sachs'

Schocktherapie führte in Russland zu einem der schlimmsten

Wirtschaftscrashs in der Geschichte der Menschheit: Die Wirtschaft

schrumpfte um die Hälfte, der Lebensstandard und die Lebenserwartung

fielen, die Bevölkerung schrumpfte, Armut und Ungleichheit wuchsen in

einem Ausmaß, wie es sonst nur während eines Krieges zu erwarten ist.

Die Inflation stieg ins Unermessliche: 1992 betrug sie 2500% und

radierte die Sparvermögen der Russen aus. Sachs begründet dies damit,

dass Russlands Zentralbank allein den Rubel nicht stabilisieren konnte,

da dieser gleichzeitig noch in 14 anderen Ex-Sowjetrepubliken verwendet

würde. Gleichzeitig entstand im Chaos des Jelzin-Regimes eine neue Kaste

superreicher Oligarchen, die sich an der Privatisierungswelle schamlos

bereicherte. Nicht wenige Historiker sind heute der Ansicht, Sachs'

Schockdoktrin in Russland habe maßgeblich zum politischen Aufstieg

Wladimir Putins beigetragen, da sie soziale Ungleichheit, Kleptokratie,

Korruption und postsowjetischen Oligarchenfilz beförderte - und somit

auch das Bedürfnis nach einer „harten Hand“, einem neo-zaristischen

Führer. Sachs selbst übernimmt bis heute keine Verantwortung für die

russische Katastrophe. Der Journalist Doug Henwood, der ihn 2002 für den

Left Business Observer interviewte, berichtete:

"Als ich ihn im November 2002 interviewte, bat ich ihn, sich zu der (unbestreitbaren) Tatsache zu äußern, dass er von Millionen Russen, wie es ein Journalist ausdrückte, als Abgesandter des Satans oder der CIA angesehen wird. Er antwortete, er fände diese Frage "ekelhaft", "pervers" und so, wie sie ihm noch nie gestellt worden sei. Die globale Elite führt ein sehr abgeschottetes Leben.”

Auf

das Scheitern seiner Schockdoktrin in Russland angesprochen, verweist

Sachs meist unwirsch darauf, dass man dort seine Ratschläge nicht

stringent genug befolgt hätte. Zudem sei Russland mit Altlasten

sowjetischer Industrie belastet gewesen, was die Reform ungleich

erschwert hätte. Sachs zufolge

hätten die US-Neocons zudem einen Wiederaufbau Russlands aus

geopolitischen Gründen verhindern wollen und das Reformprojekt

absichtlich scheitern lassen:

"Der große Unterschied zwischen Polen und Russland bestand darin, dass die US-Regierung Polen als Verbündeten und Russland als Antagonisten betrachtete."

Dies mag

sicher stimmen – die Frage ist nur, warum der Top-Ökonom Sachs dies

nicht voraussah, und aus seiner „geopolitischen Naivität“ heraus - wie

er es gern entschuldigt - ein ganzes Land an die Wand fuhr. Der frühere

Weltbank-Ökonom David Ellerman widerspricht Sachs' Darstellung und sieht

die Verantwortung in Sachs' monumentaler Fehleinschätzung:

"Jeder, der Russland kennt, weiß, dass jede schnelle Privatisierung sofort zur Schaffung einer neuen korrupten Elite durch massiven Diebstahl von Staatseigentum führen würde (.) Nur die Mischung aus amerikanischem Triumphalismus und der akademischen Arroganz der neoklassischen Wirtschaftswissenschaften konnte eine solch tödliche Dosis Galle hervorbringen." In: Left Business Observer

Vom Saulus zum Paulus:

Der neue Sachs im neuen Jahrtausend

Bereits

seit den 1990er Jahren hatte Sachs eine Art „Rockstar-Status“ inne:

Stars und WEF-Philanthropen wie Bono sind seine besten Freunde. Bono

schrieb auch das Vorwort zu Sachs' Buch „The End of Poverty“. Matt Damon posierte zusammen mit Sachs für L’Uomo Vogue, MTV strahlte einen mehrteilige Doku von Angelina Jolie über Sachs mit dem Titel Diary of Angelina Jolie and Dr. Jeffrey Sachs aus, welche die beiden auf Charity-Tour durch Afrika zeigt. Natürlich hat Jeffrey Sachs auch einen obligatorischen Eintrag beim World Economic Forum.

Um

die Jahrtausendwende durchlief Sachs eine politische Metamorphose vom

neoliberalen Reformer zum multilateralen Progressiven und einem der

schärfsten Ankläger des Westens. Er kritisierte den IWF während der

Asienkrise 1997 und setzte sich für einen Schuldenerlass ärmerer Länder

ein. Bereits seit den 90ern warb er für einen finanziellen Ausbau

globaler Institutionen wie der WHO oder UNICEF, während die Weltbank sich wieder auf ihre Kernaufgaben rückbesinnen solle.

Die USA kritisierte er für ihre Ölpolitik im Nahen Osten und den

Irakkrieg, „während 500 Mio Afrikaner noch immer in Armut lebten“. Ab

2000 verstärkte er sein Engagement im Rahmen der Vereinten Nationen: Von

2001-2007, lange vor den berüchtigten Sustainable Development Goals (SDGs), die 2015 ratifiziert wurden, war er Hauptberater Kofi Annans im Rahmen der Millenium Development Goals. Das Time Magazine kürte ihn zweimal zu einem der 100 einflussreichsten „World Leaders“, der Economist ernannte ihn zu einem der drei wichtigsten lebenden Ökonomen der Welt. In 2013 nahm Sachs endgültig Abschied vom Modell des Neoliberalismus, hatte sich jedoch 2012, nur ein Jahr zuvor, für die Leitung der Weltbank beworben.

Ins Zentrum seiner Bemühungen stellte er fortan die Bekämpfung von

Krankheiten, als Grundbedingung für die Bekämpfung von Armut.

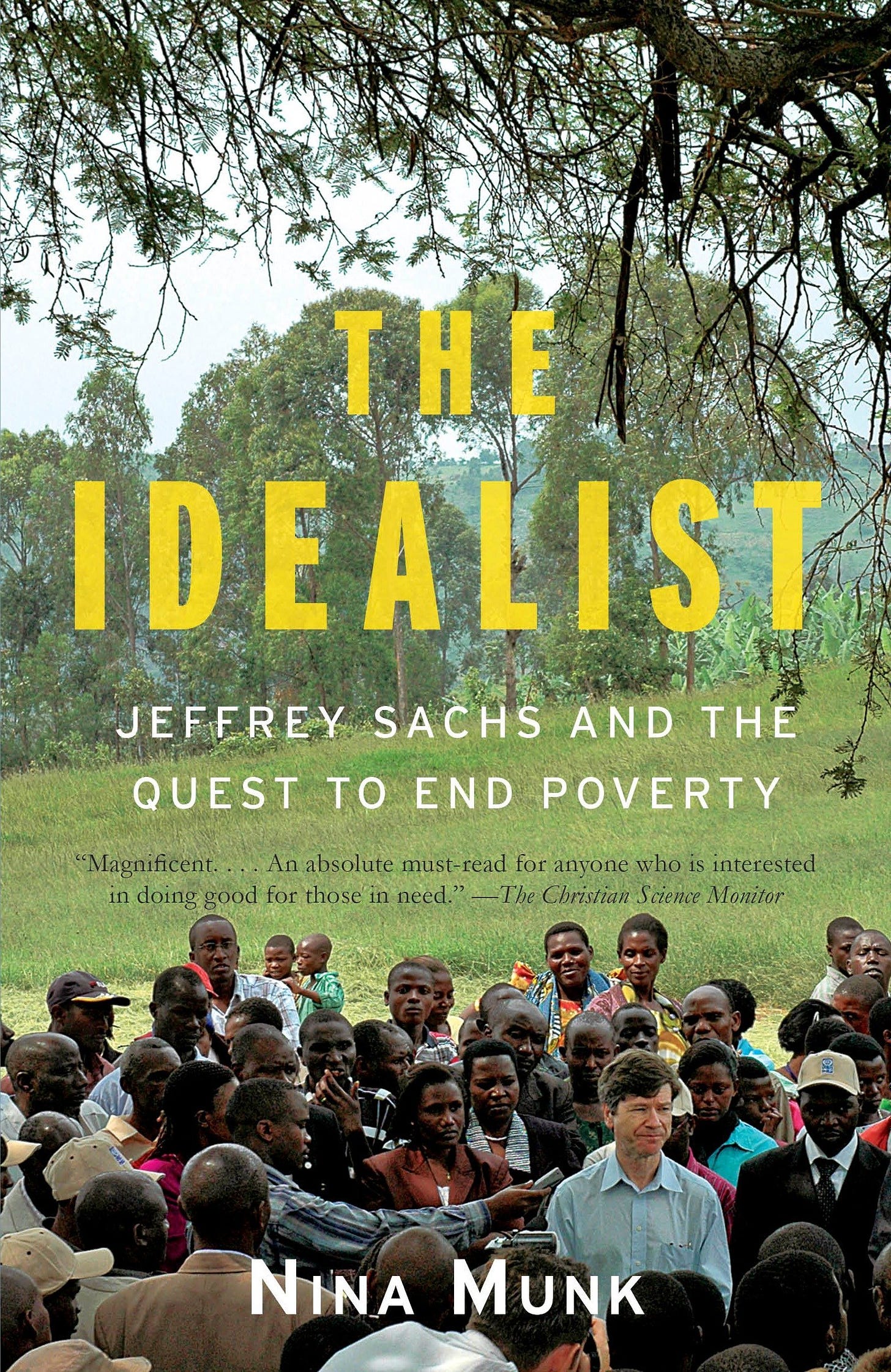

Sachs ist unbestreitbar Teil der Elite und tritt regelmäßig vor dieser auf, betont dabei jedoch stets, weder die Elite, noch eine Regierung oder Organisation zu vertreten. Er sieht sich stattdessen in der Rolle des „Advokaten der Ärmsten der Armen“. Mit seiner Frau leitete er die One-Million-Health-Workers-Kampagne und das Millenium Villages Project, ein von Sachs iniiertes Hochglanz-Charity-Projekt in Afrika unter Schirmherrschaft der UN. Es wurde in zehn afrikanischen Ländern ausgerollt und umfasste eine halbe Million Menschen. Afrikanische Dörfer wurden fünf Jahre lang mit britischem Geld überschüttet, wobei wie bei Big Aid üblich, ein Drittel nur auf Verwaltungskosten entfiel. Die Journalistin Nina Munk portraitierte das Projekt und die Person Jeffrey Sachs in ihrem Buch „The Idealist“.

Ein 2018 erschienener, kritischer Bericht von Unherd mit dem recht unmissverständlichen Titel „The Charity Guru Who Duped The World“ („Der Charity-Guru, der die Welt betrogen hat“)

stellte dem Projekt ein weitgehend ernüchterndes Zeugnis aus: So sei es

diesem nicht gelungen, die Armutsfalle zu durchbrechen. Bei Indikatoren

wie Kindersterblichkeit, Schwangerenbetreuung, Zugang zu Trinkwasser

und Nutzung von Mobiltelefonen ließen sich keine signifikanten

Verbesserungen feststellen. Sachs rechtfertigte das Scheitern des

Projektes später, indem er behauptete, fünf Jahre seien ohnehin ein zu

kurzer Zeithorizont gewesen. Die Autoren des Unherd-Artikels attestierten dem Projekt emblematischen Charakter bezogen auf die Frage, warum Top-Down-Entwicklungshilfe

regelmäßig zum Scheitern verurteilt sei: Kausal sei eine Art

Gruppendenken innerhalb der politischen Elite, die zu Selbstverklärung

und einer Ignoranz kritischer Stimmen führe. Verstärkend wirke eine

unheilige Allianz zwischen weltfremden Entwicklungshelfern und

publicity-affinen Politikern.

Interessanterweise nehmen sich die Potentaten des Big Aid-Universums oft gegenseitig in Schutz: So sprang niemand Geringeres als Bill Gates Jeffrey Sachs nach dessen gescheiterten Millenium Villages Project zur Seite, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt, da Gates das Projekt mit seiner Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung maßgeblich unterstützt hatte. Auf der Seite des World Economic Forum erschien 2014 ein Artikel von Gates über das Millennium Villages Project mit dem Titel: „On development, Sachs was wrong. And right.”.

Die Formulierung bringt das Selbstverständnis der philanthropischen

Elite auf den Punkt: Objektiv betrachtet war das überteuerte Projekt

zwar gescheitert - doch wer so edelmütig ist wie Sachs, der kann

schlussendlich gar nicht scheitern. Hinzu kommt das

„Eine-Hand-wäscht-die-andere“-Prinzip: Da auch zahlreiche

Entwicklungshilfe-Projekte von Gates, etwa Impfprogramme in Kenia oder

Indien, katastrophale Konsequenzen zur Folge hatten, setzte er

möglicherweise darauf, selbst eine mildere Beurteilung zu erfahren, wenn

er auch bei seinen Big Aid-Kollegen zwei Augen zudrückt. Und siehe da: 2018 gab Sachs ein Interview, in dem er die Ölindustrie, Facebook und

die meisten Milliardäre scharf kritisierte - nicht jedoch Bill Gates:

Dieser versuche sein Bestes, was er respektiere. So entsteht ein

zirkuläres Eliten-Zitierkartell: Einen Tag nach dem Gates-Artikel auf

der Seite des WEF veröffentlichte auch George Soros' Hausmedium Project Syndicate diesen unter dem Titel „Bill Gates explains why the Millenium Villages Projekt though a failure was worth the risk“. Fun Fact: Auch Soros hatte das Millenium Villages Project mit etwa 50 Millionen Dollar unterstützt. Die Sponsorenliste von dem Medium Project Syndicate lässt keine Fragen offen, um welch erlauchten Freundeskreis es sich dabei handelt: Hauptsponsoren sind die Open Society Foundations, die Gates Foundation, MasterCard, die European Climate Foundation, die Böll-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Google Digital News Initiative, das McKinsey Global Institute und - hier schließt sich der Kreis des Zitierkartells: Sachs' eigenes Sustainable Development Solutions Network, dem er als Präsident vorsitzt. Big Money und Big Aid sind sich also einig: Selbst wenn sie falsch lagen, lagen sie richtig.

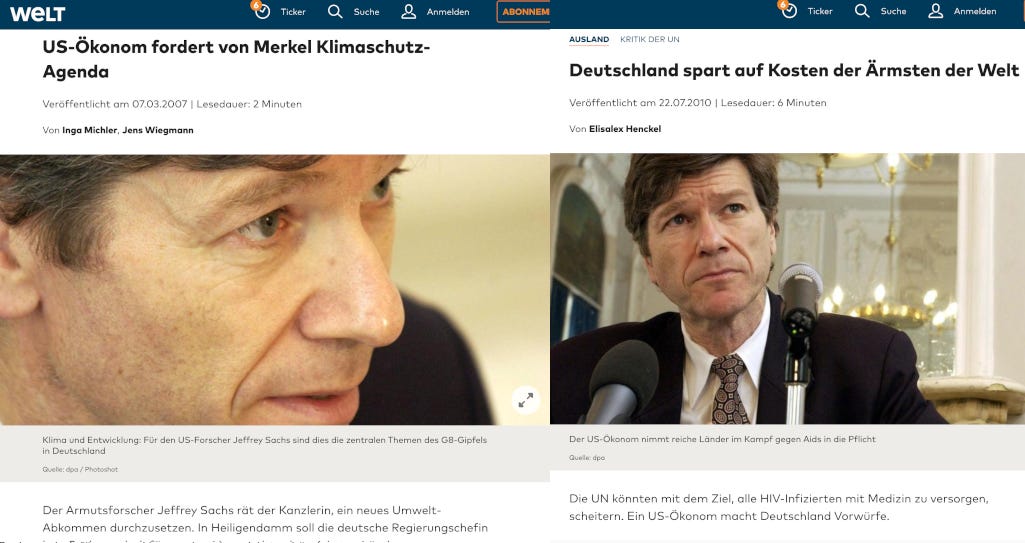

Sachs, der Architekt hinter den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen

Nicht

dass es groß überraschen würde, aber Jeffrey Sachs steht auch hinter

dem Klima-, sowie dem Überbevölkerungsnarrativ. Die Sprechblasen, die

heute aus dem Mund der Gretas und Luisas dieser Welt kommen, äußerte

Jeffrey Sachs Jahrzehnte zuvor praktisch wortgleich - lange, bevor Fridays for Future überhaupt am Horizont erschien. Bereits 2007 forderte er von Angela Merkel eine „Klimaschutz-Agenda“. Er steht auch hinter hochumstrittenen Megaprojekten wie der Carbondioxide Capture and Storage (CCS)-Technologie - bei

der CO2 in riesigen, unterirdischen Gasspeichern verpresst und

eingelagert werden soll, eine Ausgeburt des Wahnsinns aus dem Silicon Valley. Sachs bezeichnete es 2011 als „erbärmlich”, dass während der Obama-Ära noch keine CCS-Speicher erbaut worden seien.

Ursächlich für die Gefährdung des Klimas seien laut Sachs – Überraschung - zu viele Menschen: Sachs vertritt wie viele Superreiche die These einer hoffnungslosen Überbevölkerung des Planeten, der daher auf eine Katastrophe zusteuere. In 2006 erschien im Scientific American ein Artikel von Sachs mit dem Titel: “Lower Fertility: A Wise Investment”, in dem er sinkende Geburtenraten als „smartes Investment“ bezeichnete:

"Eine Senkung der Geburtenrate in den ärmsten Ländern wäre auch eine der klügsten Investitionen, die die reichen Länder heute für ihr eigenes zukünftiges Wohlergehen tätigen könnten.“

Im Jahr 2008 erschien Sachs' Buch „Common-Wealth: The Economics for a Crowded Planet“. In 2011 veröffentlichte CNN einen Artikel von Sachs mit dem Titel „With 7 billion on earth, a huge task before us“.

Er plädiert darin für dringende Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle

durch breitflächige Verteilung von Kontrazeptiva, damit die Erde

vielleicht maximal bei acht, keinesfalls jedoch bei zehn oder elf

Milliarden lande, da dies zu unlösbaren politischen Spannungen und einer

untragbaren Belastung der Ressourcen führen würde.

Jeffrey

Sachs ist einer von 17 prominenten Botschaftern der 17

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, für die er sich bereits im

Rahmen des Vorläuferprogramms Millennium Development Goals federführend eingesetzt hatte. Ergänzend zu Agenda 21, der „Agenda für das 21. Jahrhundert“, die 1992 auf dem Rio Earth Summit ratifiziert wurde, erschien im Jahr 2015 das Nachfolgeprogramm für das zweite Jahrzehnt: Agenda 2030, inklusive der 17 Nachhaltigkeitsziele. Sachs gilt als Architekt und geistiger Gründervater hinter den Sustainable Development Goals. Im Jahr 2021 wurde Sachs sogar in die päpstliche Akademie der Sozialwissenschaften aufgenommen,

um eine Zusammenarbeit zwischen Papst Franziskus' "Global Compact on

Education"-Initiative und den Vereinten Nationen zu fördern, und die

Verwirklichung der SDGs gemeinsam zu beschleunigen.

Eine hinreichende Erörterung, was Agenda 21, Agenda 2030

und die 17 Nachhaltigkeitsziele demokratietheoretisch so problematisch

macht, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Der geneigte Leser sei

auf das Werk der 2021 verstorbenen US-amerikanischen Autorin Rosa Koire

– wohlgemerkt einer Demokratin - „Behind the Green Mask – U.N. Agenda 21“ verwiesen, die Agenda 21 als Greenwashing eines

totalitären Welt-Inventur-Planes entlarvt, der im Schafspelz des

Umweltschutzes die Kontrolle über das Leben und den Ressourcenverbrauch

der Erde anstrebt.

Bezüglich Agenda 2030 und den Sustainable Development Goals sei

auf die Werke der Journalisten James Corbett, Whitney Webb und Ian

Davis verwiesen, welche die Finanznetzwerke hinter den hehren Zielen als

die üblichen Verdächtigen Big Money, Big Tech und Big Oil aufdecken,

die sich mithilfe der Goals die Geschäftsfelder und Finanzflüsse der Zukunft sichern. Was Agenda 21 und Agenda 2030 fundamental

unvereinbar mit den Prinzipien einer Demokratie macht, ist die

Verabsolutierung der in ihnen formulierten Ziele: Niemand kann sich

ihnen entziehen, niemand kann dagegen sein. Die Herausforderungen und

drohenden Katastrophen – wahlweise der Klimakollaps, der nächste

Weltkrieg oder die nächste Pandemie – sind jeweils so groß, so global,

so auswegslos und dringlich, dass kein Land sich diesen im 21.

Jahrhundert allein stellen könne, so das Narrativ. Global konzertiertes,

supranationales Handeln sei somit alternativlos. Nationalstaaten haben

im 21. Jahrhundert folglich nur noch die Aufgabe, bereits feststehende Top-Down-Ziele

der edlen Weltenlenker in nationale Policies einzuspeisen und den

Bürgern als demokratische Entscheidungsfindungen „von unten“ zu

verkaufen.

Nicht ganz zufällig riefen seit 2015 Regierungen weltweit sogenannte Nudging Task Forces ins Leben, um mit gezielten Verhaltensanreizen der Bevölkerung einen Nudge

(„Schubs“) in die „richtige“ Richtung zu geben - natürlich nur für das

hehre Ziel, die sakrosankten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ohne die

der Planet dem Untergang geweiht sei. Ebenfalls rund um das Jahr 2015

setzte in der öffentlichen Debatte im Hinblick auf die großen Themen wie

Klima, Migration, Ernährung und Gender ein neuer Dringlichkeitsdiskurs

ein - und mit ihm eine sich täglich vertiefende Spaltung der

Gesellschaft.

Sachs nimmt nicht nur Regierungen in die Pflicht, die SDGs umzusetzen - sondern auch Big Tech-Konzerne. In einem Interview mit Sachs aus dem Jahr 2018 im Magazin Techonomy mit dem Titel „Jeffrey Sachs is upset“, zeigte sich dieser „enttäuscht“ darüber, dass bei den Sustainable Development Goals nicht ausreichend Tempo gemacht würde. Vor allem große Unternehmen, insbesondere Vermögensverwalter und Big Tech, seien für deren Umsetzung verantwortlich. Voll des Lobes war Sachs für BlackRock, dessen

CEO Larry Fink erklärt hätte, große Unternehmen müssten

gesellschaftliche Verantwortung in den Mittelpunkt ihrer

Geschäftsmodelle rücken. Als „Schmuddelkind“ hingegen galt ihm Facebook: So berichtete Sachs recht offenherzig von seinen Versuchen, Facebook in die Pflicht zu nehmen, damit der Konzern sich an der Verwirklichung der Sustainable Development Goals beteilige, statt lediglich Werbung zu verkaufen:

„Sie haben die Mittel, um die Welt zum Guten zu verändern, aber im Moment versuchen sie nur herauszufinden, wie sie mehr Anzeigen verkaufen können. Und das ist eine tiefe Enttäuschung. (.) Irgendwann bin ich zu Facebook gegangen und habe gesagt: "Ihr verbindet so viele Menschen, warum kümmert ihr euch nicht um die SDGs, SDG 4 zum Beispiel, die Bildung?" "Nun, das ist nicht unsere Priorität." Sagte ich: "Es ist mir egal, ob es eure Priorität ist. Es ist die Priorität der Welt, und ihr habt einen Beitrag zu leisten." In: Techonomy

Denkt

man das Sachs'sche Weltbild zuende, läuft es darauf hinaus, dass

demokratische, national getroffene Entscheidungen globalen Zielen

eigentlich nur noch im Wege stehen. Für Sachs sind folgerichtig alle

Unternehmen und Regierungen „gut“, die Agenda 21, Agenda 2030

und die SDGs umsetzen – während Länder, die auf nationale Souveränität

und demokratische Entscheidungsfindung setzen, für ihn automatisch zu

den „Schurkenstaaten“ gehören. So ist Sachs ein scharfer Kritiker des

hegemonialen Machtanspruchs der US-Neocons und verkündet das Ende der amerikanischen Vorherrschaft,

gleichzeitig ist er glühender Verteidiger autokratischer Regimes wie

den Vereinigten Arabischen Emiraten oder China, deren

Menschenrechtsverletzungen er regelmäßig mit dem Whataboutism

„Aber die USA!“ relativiert. Ein Weltbild, in dem gravierende

Menschenrechtsverletzungen zweitrangig sind, solange das Land nur

vorbildlich transnationale Agenden umsetzt, führt zwangsläufig zu einem

ambivalenten Demokratieverständnis und inhärenten Widersprüchen.

So deckte The Intercept 2022 in einem Artikel mit dem Titel „The Price of Happiness“ Sachs' Whitewashing des autokratischen Regimes der Vereinigten Arabischen Emirate im Rahmen des sogenannten World Happiness Index auf, einem von Sachs initiierten Ranking,

das neben dem Bruttoinlandsprodukt auch den „Glücks-Index“ eines Landes

misst - inspiriert am Bruttoinlandsglück des Königreichs Bhutan. Auch

Bhutan betreibt laut The Intercept mit seiner Glücks-Policy Whitewashing, da

in dem angeblich so glücklichen Himalaya-Land weiterhin die ethnische

Minderheit der Lhotshampa unterdrückt wird, was jedoch dank des

Bruttoinlandsglücks in den Hintergrund rückt. Für Bhutan hatte das

Bruttoinlandsglück vor allem den positiven Effekt eines

Tourismus-Boosters, was die VAE offenbar veranlasste, das Glücks-Image

ebenfalls als ein kluges Investment zu betrachten. Die Emirate spendeten

3 Millionen Dollar an Sachs' Sustainable Development Solutions Network für „Wellbeing Research“. Aus

Steuerformularen von 2017 und 2018 geht hervor, dass die VAE nach der

„Schwedischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit“ der

zweitgrößte staatliche Geldgeber von Sachs' SDSN-Netzwerk waren - Steuerberichte für spätere Jahre liegen nicht vor. Auch das von Sachs bis 2016 geleitete Earth Institute an der Columbia University erhielt neun Jahre lang Spenden des Golfstaates. Über die Höhe der Zuwendungen will die Columbia University keine Auskunft geben. Ab 2016 investierten die VAE in beeindruckend Orwell’scher Manier in ihr Image als „Happy State“:

So wurde ein „Ministerium der Toleranz“ und ein „Ministerium des

Glücks“ eingerichtet, während Gleichstellungs-Aktivisten und

LGBTQ+-Menschen, die sich in der Öffentlichkeit küssen, noch immer zu

jahrelangen Gefängnisaufenthalten, inklusive Folter, verurteilt werden.

Sachs

half den VAE in ihrer Image-Kampagne, in dem er ihre Führer öffentlich

als „weise“ und „beispielhaft“ pries. Er nahm sogar Geld von Sheikh

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem politischen Führer Dubais an, dessen

Tochter Latifa 2018 per Jetski aus dem autoritären Herrschaftsbereich

ihres Vaters geflohen war. Sie wurde in einer dramatischen Aktion in

internationalen Gewässern von Indien gefangengenommen und in die VAE

zurück eskortiert, wo ihr Vater sie erneut einsperrte. Soviel zum

„Glück“ in den VAE – doch Sachs scheinen Menschenrechtsverletzungen

dieser Art nicht groß zu stören. Nach Latifas Festnahme nahm sein Sustainable Development Support Network

dankbar eine weitere Million Dollar Spendengelder von Latifas Vater für

seine Happiness-Forschung entgegen. Auf Nachfragen von Journalisten zum

Fall Latifa antwortete Sachs nicht. Im Ranking des von ihm initiierten World Happiness Index, den die VAE maßgeblich mitfinanziert hatten, landeten sie im Jahr 2021 auf Platz 21 – noch vor Japan, Spanien oder Italien. Auf dem von Sachs' geleiteten Global Happiness Council 2017, in den eine Million aus den VAE geflossen waren, pries Sachs die VAE in höchsten Tönen: So berichtete er, die „Happiness-Policy“

der VAE werde von einer Frau geleitet – ohne zu erwähnen, dass Frauen

in den VAE de facto weiterhin unter der autokratischen Kontrolle ihrer

Väter oder Ehemänner stehen. The Intercept attestierte Sachs in ihrem Artikel, politische Skandale dieser Art seit Jahrzehnten mit „Teflon-artiger Resistenz“ zu überstehen.

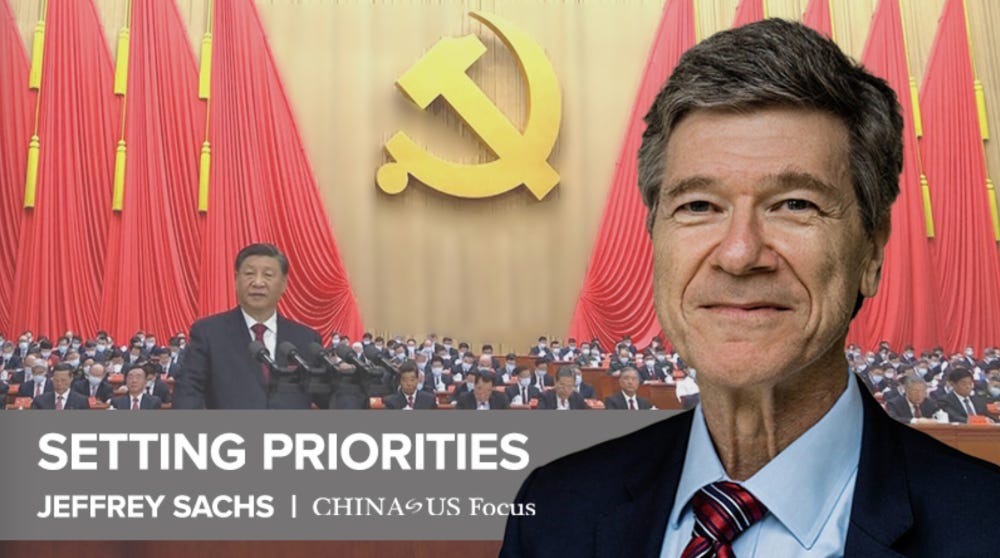

Jeffrey Sachs und China – eine Liebesgeschichte

Seit 30 Jahren reist Sachs mehrfach im Jahr nach China. Er nennt das Land „The Game Changer“. Auf seiner Webseite finden sich China-freundliche Artikel im zweistelligen Bereich, mit Titeln wie: „Die falschen Narrative des Westens über Russia und China“ oder „China's Lektionen für die Weltbank“. Spätestens ab 2002, als er die chinesische Regierung zu „westlicher Entwicklungspolitik“ beriet, verfügte er über enge Kontakte zu chinesischen Eliten. Er wird regelmäßig von chinesischen Staatsmedien zitiert, und seine Artikel erscheinen in der South China Morning Post. Sachs' Lebenslauf zufolge sitzt er im Beirat des Internationalen Zentrums für Armutsbekämpfung in China. Darüber hinaus hat er weitere Positionen in China inne, die nicht in seinem Lebenslauf auftauchen: So berät er ein Institut der Tsinghua-Universität in Peking, das gegründet wurde, um Chinas außenpolitische Ziele innerhalb der Vereinten Nationen voranzutreiben und Chinas Silk Belt &Road Project als

Teil der UN-Nachhaltigkeitsziele zu verkaufen. Diese Information taucht

weder in seinem Curriculum, noch seinem LinkedIn-Profil auf. The Intercept schreibt dazu:

„SDSN hat ein Zentrum in Peking, das am Institut für Nachhaltige Entwicklungsziele der Tsinghua-Universität angesiedelt ist und 2017 am Rande einer großen chinesischen Konferenz zur Belt and Road Initiative gegründet wurde. Sachs ist Vorsitzender des internationalen akademischen Ausschusses des Instituts. Chinas UN-Delegation hat sich bemüht, die Silk Belt and Road Initiative, eine massive Anstrengung zur Finanzierung von Infrastruktur und zur Ausweitung des chinesischen Einflusses auf mehr als 130 Länder aller Einkommensstufen, mit den SDGs zu verknüpfen. Chinas breit angelegte Kampagne zur Gewinnung von Einfluss in der UNO hat bereits dreimal Geschäftsleute in den Vereinigten Staaten ins Gefängnis gebracht; alle drei wurden verurteilt, weil sie im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stehende Unternehmen zur Bestechung ehemaliger Präsidenten der UN-Generalversammlung genutzt hatten. Ein ehemaliger UN-Beamter wurde ebenfalls angeklagt, er starb jedoch 2016, während er auf seinen Prozess wartete, nachdem ihm eine Hantel auf den Hals gefallen war. Laut seiner Website konzentriert sich das Pekinger Zentrum auf die Förderung ‘enger Partnerschaften’ mit den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen. Sachs sagte kürzlich in einer Videoansprache vor der UN-Mission in China, er sei ein ‘großer Fan der Belt and Road Initiative’.“

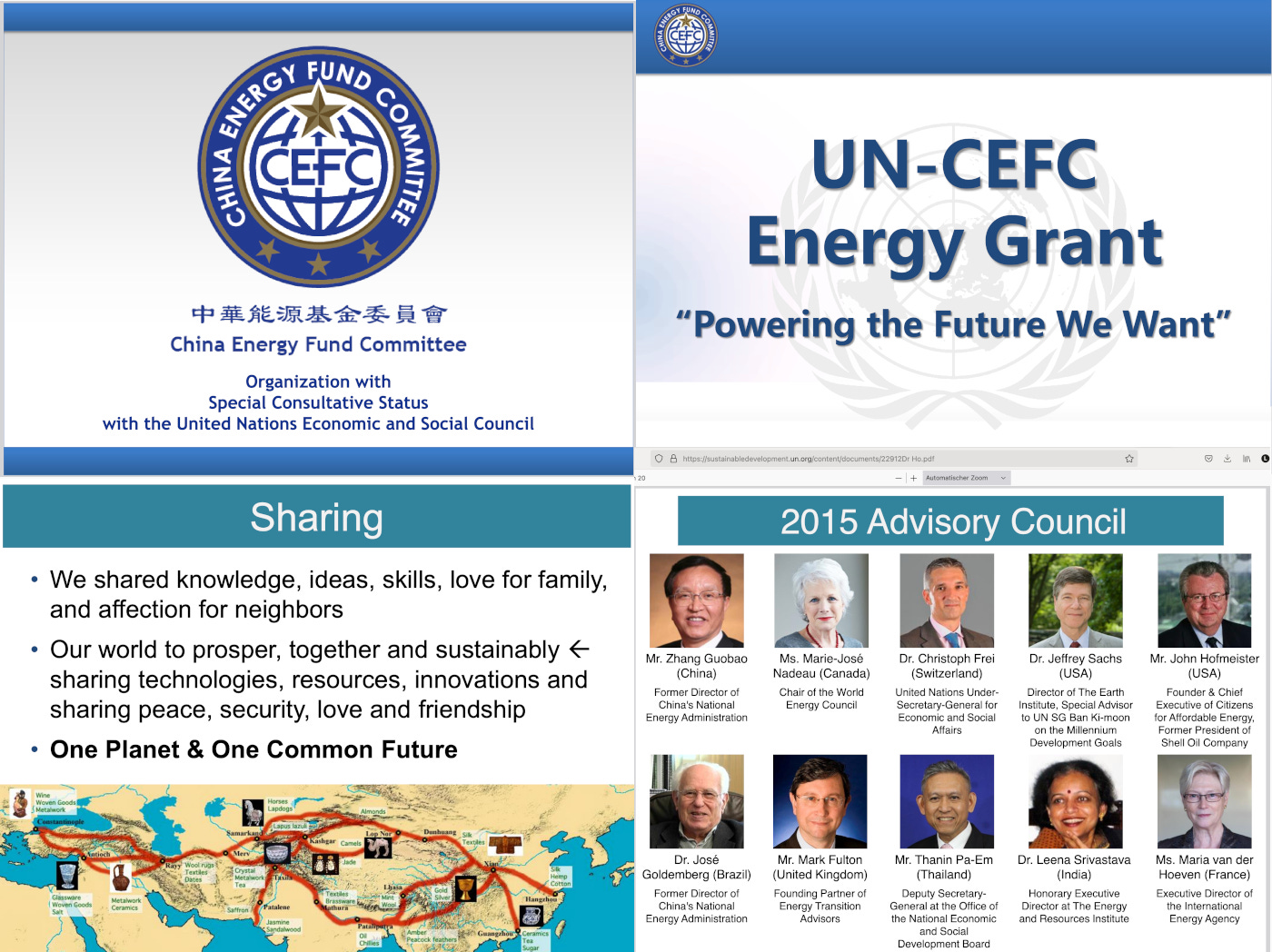

Aus einer UN-Broschüre von 2016

geht zudem hervor, dass Sachs 2015 auch im Beirat des gemeinnützigen

Zweiges des später angeklagten chinesischen Energieunternehmens CEFC

saß, welches über seine Charity-Sparte

Bestechungsgelder an afrikanische Regierungen verteilt hatte. Sachs

bestritt 2018, jemals Teil dieses Gremiums gewesen zu sein, obwohl das

UN-Dokument dies eindeutig belegt. Auch hierzu taucht in Sachs'

offiziellem Curriculum nichts auf.

Obwohl Sachs zu 100% hinter Chinas Silk Belt & Road Projekt steht,

schwebt ihm dabei kein „chinesisches Jahrhundert“ vor, ebensowenig wie

eine tripolare Welt - sondern ein „Weltjahrhundert des

Multilateralismus“, in dem keine Nation allein mehr die Welt dominiere –

was jedoch selbstverständlich eine massive Stärkung globaler

Organisationen wie der UN, UNICEF oder der WHO erforderlich macht. Wie er 2019 gegenüber dem chinesischen Staatsmedium Xinhua aussagte, stellten die UN-Charter und die Universal Declaration of Human Rights (UDHR) die unumstößlichen Säulen des Multilateralismus dar. Zukünftig solle nur noch das UN Council on Human Rights Sanktionen verhängen dürfen:

"Wenn es Sanktionen geben soll, dann sollten sie von den Vereinten Nationen gemäß der UN-Charta und nicht von einzelnen Nationen verhängt werden. (.) Auf diese Weise können wir eine Welt des Friedens, der Zusammenarbeit, des Wohlstands und der Menschenwürde schaffen."

Die

wohlklingenden Worthülsen, die direkt dem chinesischen Außenministerium

entsprungen sein könnten, bedeuten übersetzt, dass für Sachs

Wirtschaftssanktionen - ergo, ein knallharter Wirtschaftskrieg gegen die

Bevölkerung eines Landes – kein ethisches Problem darstellen, solange

nur die Vereinten Nationen diese verhängen.

In der Amtszeit Donald Trumps vertiefte Sachs seine Animosität gegenüber der US-Regierung und seine Bindung an China. In Trumps „Make-America-Great-Again“-Protektionismus

fand er die perfekte Antifolie, das perfekte Feindbild: Dieser verharre

in einem Hobbes'schen Weltbild des „Menschen als des Menschen Wolf“ -

welches in Sachs' Augen angesichts der globalen Herausforderungen

obsolet ist.

In 2019 verschärfte sich der Ton zwischen Peking und Washington im Zuge der Huawei-Krise. Die Trump-Regierung, mit Anti-China-Hardliner Mike Pompeo im Außenministerium, warf dem chinesischen Technologiegiganten Huawei bereits seit längerer Zeit vor, im Rahmen einer 5G-Implementierung sogenannte Backdoors, „Hintertüren“

für Spionage-Aktivitäten, Diebstahl geistigen Eigentums, Angriffe auf

US-Kommunikationsnetze und kritische Infrastruktur einbauen zu wollen.

Die Huawei-Infrastruktur tauge dazu, US-Militärkommunikation zu stören - inklusive des Nukleararsenals. Huawei sei

der verlängerte Arm der KPCh. Die diplomatische Krise gipfelte im

US-Auslieferungsantrag an Kanada für die auf US-Anordnung hin in

Vancouver verhaftete Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou, der vorgeworfen

wurde, Sanktionen gegen den Iran verletzt zu haben. Sachs setzte sich

vehement für Wanzhou ein. In einem Artikel mit dem Titel „The War on Huawei“, der im Dezember 2018 in Project Syndicate

erschien, warf er der Regierung in Washington Heuchelei vor, da sie

gegen US-CEOs, die ebenfalls Sanktionen verletzt hätten, keine

Haftbefehle erließe. Der Vorstoß gegen Wanzhou sei lediglich ein Versuch

der wirtschaftlichen Eindämmung Chinas. In China wurden Sachs' Äußerungen mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen,

auf Twitter lösten sie eine Kontroverse aus. Kritiker warfen Sachs vor,

sein Einsatz wäre glaubhafter erschienen, hätte er nicht 2018 das

Vorwort zu einem Huawei-Positionspapier verfasst. Isaac Stone Fish von der Asia Society

fragte Sachs auf Twitter, ob für den Beitrag Geld geflossen sei, was

Sachs verneinte. Die Kontroverse drehte sich auch um Sachs'

augenscheinliche Ignoranz gegenüber den Verbrechen der KPCh in Hongkong

und Xinjiang, worauf Sachs mit einem Tweet antwortete, der diesen Eindruck nicht unbedingt entschärfte:

"Ich versuche, die Situation zu verstehen. Gerne lese ich die vorgeschlagenen Bücher und Artikel. Ich hatte seit 15 Jahren keine Gelegenheit mehr, Xinjiang zu besuchen. Bei so viel oberflächlicher US-Propaganda und der Leugnung von US-Kriegen und Missetaten strebe ich nach Kooperation. Hardliner erzeugen Hardliner, mit großen Gefahren. Pls email."

Schon

erstaunlich: Sachs reist eigenen Aussagen zufolge zwar mehrfach im Jahr

nach China, trotzdem verschlug es ihn in den letzten 15 Jahren nicht ein

einziges Mal nach Xinjiang. Am 01. Januar 2019, eine Woche nach der

aufgeheizten Kontroverse um ihn auf Twitter, löschte Sachs seinen Twitter-Account.

Während

der Corona-Pandemie 2020 verdichteten sich Sachs' lobende Aussagen in

Bezug auf China. Nach Trumps WHO-Austritt und dessen wiederholtem

Poltern gegen das von ihm als China Virus bezeichnete Coronavirus, beklagte Jeffrey Sachs in Project Syndicate, die USA führten einen „unheiligen Kreuzzug gegen China“–

dabei seien sie es doch, die sich in den letzten Jahren zunehmend aus

globalen Institutionen wie der WHO zurückgezogen hätten, die eine

Pandemie hätten verhindern können. China hingegen unterstütze weiterhin

vorbildlich die UN. Trumps Austritt aus der WHO während einer Pandemie

bezeichnete er gegenüber dem chinesischen Nachrichtenportal CGTN als „disgraceful“ und „disgusting“, als schändlich und widerwärtig. Gegenüber dem chinesischen Staatsmedium Xinhua sagte er, die USA sollten mit China zusammen arbeiten, „um die globale Krise zu stoppen und eine globale Erholung zu beschleunigen“. Gegenüber CNBC sagte er,

mitten in der Corona-Krise sei wirtschaftlich der falsche Zeitpunkt,

einen neuen 'Kalten Krieg' mit China anzufangen. Er beobachte, dass

China-Kritik zunehmend parteiübergreifend ein beliebtes Mittel sei, um

sich politischen Rückenwind zu verschaffen.

Im Februar 2021 wandten sich 18 Menschenrechtsorganisationen mit einer Bitte um Stellungnahme an den Präsidenten der Columbia University, Lee Bollinger. Sachs habe in einem Interview die Frage nach Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang mit dem Bibelspruch:

„Warum schaust du auf den Splitter im Auge des anderen, statt auf den Balken in deinem eigenen?“

beantwortet. Die Aktivisten warfen Sachs Whataboutism, sowie die Verharmlosung von Gräueltaten und gravierenden Menschenrechtsverletzungen in China vor. Columbia-Präsident Bollinger kommentierte die Vorwürfe nicht.

Im Februar 2021 legte Sachs noch einmal nach: In einem Artikel mit dem Titel „Why the US Should Pursue Cooperation with China“

bezeichnete er die Wahl Joe Bidens als „Gottesgeschenk“, kritisierte

jedoch die Haltung der Biden-Administration, den Ausbau der

transatlantischen Beziehung zu Europa zum einzigen „Cornerstone“,

Eckpfeiler für das 21 Jahrhundert, zu erklären, da in Europa und

Nordamerika lediglich 10% der Weltbevölkerung lebten. Dass Xi Jinping

gute Absichten hege, hätte man aus dessen Eröffnungsbeitrag auf dem World Economic Forum klar

ersehen können. Sachs warnte die Biden-Administration davor, mit einer

Trump-Mentalität fortzufahren und drängte auf eine Rückkehr zu

transnationalen Institutionen und Verträgen, denen Trump den Rücken

gekehrt hatte.

Dieser Artikel wurde sogar veritablen Globalisten zuviel: So äußerte sich das Magazin The Globalist befremdet über Sachs' „Unterwürfigkeit gegenüber Xi-Sprech“:

"Wir zitieren: 'Xi erklärte, der Weg zu einer globalen Zusammenarbeit erfordere, dass man sich weiterhin 'der Offenheit und Inklusivität' sowie 'dem internationalen Recht und den internationalen Regeln' und 'der Konsultation und Zusammenarbeit' verpflichtet fühle.'

Diese Behauptung in einen Leitartikel einzufügen, ohne Hongkong, Xinjiang oder Taiwan, um nur einige zu nennen, zu erwähnen, ist erstaunlich."

Der nächste Skandal um Sachs ereignete sich im Rahmen eines Video-Interviews bei der BBC-Newsnight,

wo Sachs zusammen mit Teng Biao, einem chinesischen

Menschenrechtsanwalt im Exil, der vom Pekinger Regime gefoltert worden

war, geladen war. Nachdem Sachs kritischen Fragen zu China mit seinem

bewährten Whataboutism ausgewichen war, widersprach ihm Biao:

"Was Professor Sachs gesagt hat, ist genau die narrative Strategie der Kommunistischen Partei Chinas. Wenn die USA Menschenrechtsverletzungen in China kritisieren, sagt die chinesische Regierung: 'Schaut euch EUREN Rassismus an.' "

Biao

bezeichnete das Vorgehen der KPCh in Xinjiang, einschließlich der

Zwangssterilisation uigurischer Frauen, als "Völkermord". Juristisch ist

diese Formulierung zwar durchaus umstritten - unumstritten hingegen

ist, dass es sich beim Umgang der KPCh mit den Uiguren um schwerste

Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Zudem sollte der Vorwurf

eines Genozids in jedem Fall sehr ernst genommen werden, wenn er von

einem chinesischen Opfer der KPCh stammt.

Doch wie

reagierte Sachs? Eine Woche nach der umstrittenen BBC-Sendung

veröffentlichte er im April 2021 einen Artikel mit dem Titel "The Xinjiang genocide allegations are unjustified"

(„Die Xinjiang-Völkermord-Behauptungen sind ungerechtfertigt“), in dem

er argumentierte, Chinas hartes Vorgehen in Xinjiang müsse man im

Kontext verstehen:

„Es gibt zwar glaubhafte Anschuldigungen der Verletzung von Menschenrechten, aber wir müssen den Kontext des chinesischen Vorgehens in Xinjiang verstehen, das im Wesentlichen die gleiche Motivation hat wie Amerikas Vorstoß in den Nahen Osten und Zentralasien nach den Anschlägen vom September 2001: den Terrorismus militanter islamischer Gruppen zu stoppen.“

Er plädiert vielmehr – Überraschung - dafür, der UN die Deutungshoheit über die Vorgänge in Xinjiang zu übergeben:

"UN-Experten fordern zu Recht, dass die Vereinten Nationen die Situation in Xinjiang untersuchen sollen. Chinas Regierung ihrerseits hat kürzlich erklärt, dass sie eine UN-Mission in Xinjiang auf der Grundlage von 'Austausch und Zusammenarbeit' begrüßen würde, nicht auf der Grundlage von 'schuldig, bevor es bewiesen ist'. (.) Solange das Außenministerium den Vorwurf des Völkermordes nicht belegen kann, sollte es die Anklage zurückziehen. Außerdem sollte es eine von den Vereinten Nationen geleitete Untersuchung der Lage in Xinjiang unterstützen. Die Arbeit der Vereinten Nationen und insbesondere der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte ist von wesentlicher Bedeutung, um den Inhalt und Geist der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu fördern."

Sachs'

Bewunderung für China und sein etwas eigenwilliges Verhältnis zur

Demokratie wurden vielleicht nirgendwo so deutlich wie auf dem Athens Democracy Forum 2022 in einem Panel zu China und Russland,

wo Sachs eine Laudatio auf China hielt und hohe Funktionäre der KPCh

lobte, von denen einige sogar seine Schüler gewesen seien:

"Wir in den Vereinigten Staaten - und ich sage "wir", womit ich wirklich unsere politischen Eliten meine - sprechen nicht mit den chinesischen politischen Eliten, außer um mit dem Finger auf sie zu zeigen oder sie anzuschreien (.) Wir schütteln sicherlich nicht einmal die Hand mit russischen Führern oder Diplomaten. Aber ich habe meine ganze Karriere, 42 Jahre im aktiven Dienst, damit verbracht, mir verschiedene Erzählungen anzuhören und diese Perspektiven von verschiedenen Seiten aus zu sehen. Und ich finde, dass die verschiedenen Positionen sehr viel wert sind - und ich sage, wenn Sie sich hinsetzen würden, um miteinander zu sprechen, würden wir tatsächlich etwas erreichen. Lassen Sie mich also konkret werden. China sieht heute nicht ganz anders aus als in der Han-Dynastie. Ein zentralisierter, administrativer Staat, mit konfuzianischer Kultur, mit einer Tradition der Exzellenz der Mandarin. Wenn ich mit hochrangigen chinesischen Beamten spreche, was ich oft tue, sind sie die bestinformierten Fachleute, die ich auf der Welt kenne. Wenn ich mit ihnen zu tun habe, kennen sie ihren Auftrag. Sie sind kultiviert, gut ausgebildet und waren gelegentlich meine Schüler. Und sie glauben an die professionelle Qualität eines zentralisierten Verwaltungsstaates. Und diese politische Kultur ist mehr als 2000 Jahre alt.“

Doch Sachs war noch

nicht fertig: Auch Plato hätte von Demokratie nicht viel gehalten –

dieser hätte vielmehr einen „Philosophenkönig“ in einer Republik

bevorzugt. Die Pointe von Sachs' Ausführungen führte, wie schon so oft,

zum Eklat:

"SACHS: Und ein letzter Punkt, den ich gern ansprechen möchte, da wir uns hier in einem Demokratieforum befinden: Wir behandeln die Demokratie stets als das Gute. Das gewalttätigste Land der Welt im 19. Jahrhundert war jedoch das britische Empire - das demokratischste, oder zweitdemokratischste Land. Man konnte zu Hause demokratisch und im Ausland rücksichtslos imperial sein. Das gewalttätigste Land der Welt seit 1950 sind die Vereinigten Staaten. (redet weiter)

MODERATOR (unterbricht ihn): Jeff, Jeff, lass uns... Jeffrey, hör jetzt auf! Jeffrey! Jeffrey, ich bin dein Moderator und es reicht. (.) Würden Sie sagen, dass Demokratie die falsche Linse ist, um die beiden Länder zu betrachten, die auf dem Tisch liegen - China und Russland?

SACHS: Es ist der größte Irrtum von Präsident Biden, anzunehmen, dass zwischen Demokratien und Autokratien ein großer Unterschied bestünde. Der eigentliche Kampf der Welt ist das Zusammenleben und die Überwindung unserer gemeinsamen Umwelt- und Ungleichheitskrisen.

MODERATOR: Gut, ich danke Ihnen. Dann ist die Idee dieses Panels [Athener DEMOKRATIE-Forum] wohl falsch ausgerichtet, denke ich.“ Athens Democracy Forum

Auf

eine kritische Nachfrage aus dem Publikum seitens eines Hongkonger

Studenten, wie Sachs' Ausführungen mit den Menschenrechtsverletzungen in

Xinjiang oder Hongkong in Einklang zu bringen seien, antwortete Sachs

ausweichend, indem er darauf verwies, er setze sich stets für die

Einhaltung der UN-Charta und der Universellen Deklaration der Menschenrechte ein.

Sachs' Kritiker werfen ihm mass atrocity denialism vor: Die Leugnung von Massengräueln und Menschheitsverbrechen, sowohl in China, als auch in anderen autokratischer Staaten. Die beiden China-Experten Clive Hamilton und Mareike Ohlberg, Autoren des gut recherchierten Buches über die KPCh namens „The Hidden Hand“ („Die unsichtbare Weltmacht“, 2020) stellen sogar den Verdacht in den Raum, dass Sachs möglicherweise über Jahre hinweg gezielt als Propaganda-Sprachrohr der KPCh „aufgebaut“ wurde. Zu erwähnen ist, dass die beiden Autoren für den German Marshall Fund, ein in China-Fragen auch nicht 100% neutrales Medium, tätig sind. Was sie in ihrer Sachs-Kritik übersehen, ist die Tatsache, dass dieser sich vor allem als Sprachrohr der Vereinten Nationen betätigt - doch die ideologischen Standpunkte der Vereinten Nationen inzwischen kaum noch von denen Chinas zu unterscheiden sind. Ein wichtiger Grund dafür sei laut Kristian Coates Ulrichsen, einem Forscher der Rice University, dass die SDGs wenig bis keine Verpflichtungen zu bürgerlichen und politischen Freiheitsrechten beinhalten - was diese in der Folge für autokratische Regimes besonders attraktiv mache.

Jeffrey Sachs und COVID-19:

Leiter der COVID-19-Kommission des Lancet

Als

wären die zahlreichen Stationen in Sachs' Biografie noch nicht genug

für zehn Leben, landete er während der Coronavirus-Pandemie schon wieder

„zufällig“ in einer Schlüsselrolle: Im Frühjahr 2020 wurde er vom

langjährigen Herausgeber des renommierten Wissenschaftsjournals The Lancet mit der Leitung der COVID-19-Kommission beauftragt,

welche das globale Pandemiemanagement, inklusive der Frage nach dem

Virusursprung, untersuchen sollte. Erwähnenswert ist, dass Richard

Horton, der Herausgeber des Lancet, ein großer China-Freund ist: 2015 erhielt er von Peking die „Freundschaftsmedaille“, die höchstmögliche Auszeichnung für Ausländer in China, nachdem er im Lancet China-freundliche

Meinungsbeiträge verfasst hatte. Die Ernennung des ebenfalls

China-freundlichen Sachs zum Leiter der Kommission legt nahe, dass man

nicht vorhatte, das chinesische Pandemieregime, welches weltweit

exportiert wurde, überhaupt einer kritischen Evaluation zu unterziehen.

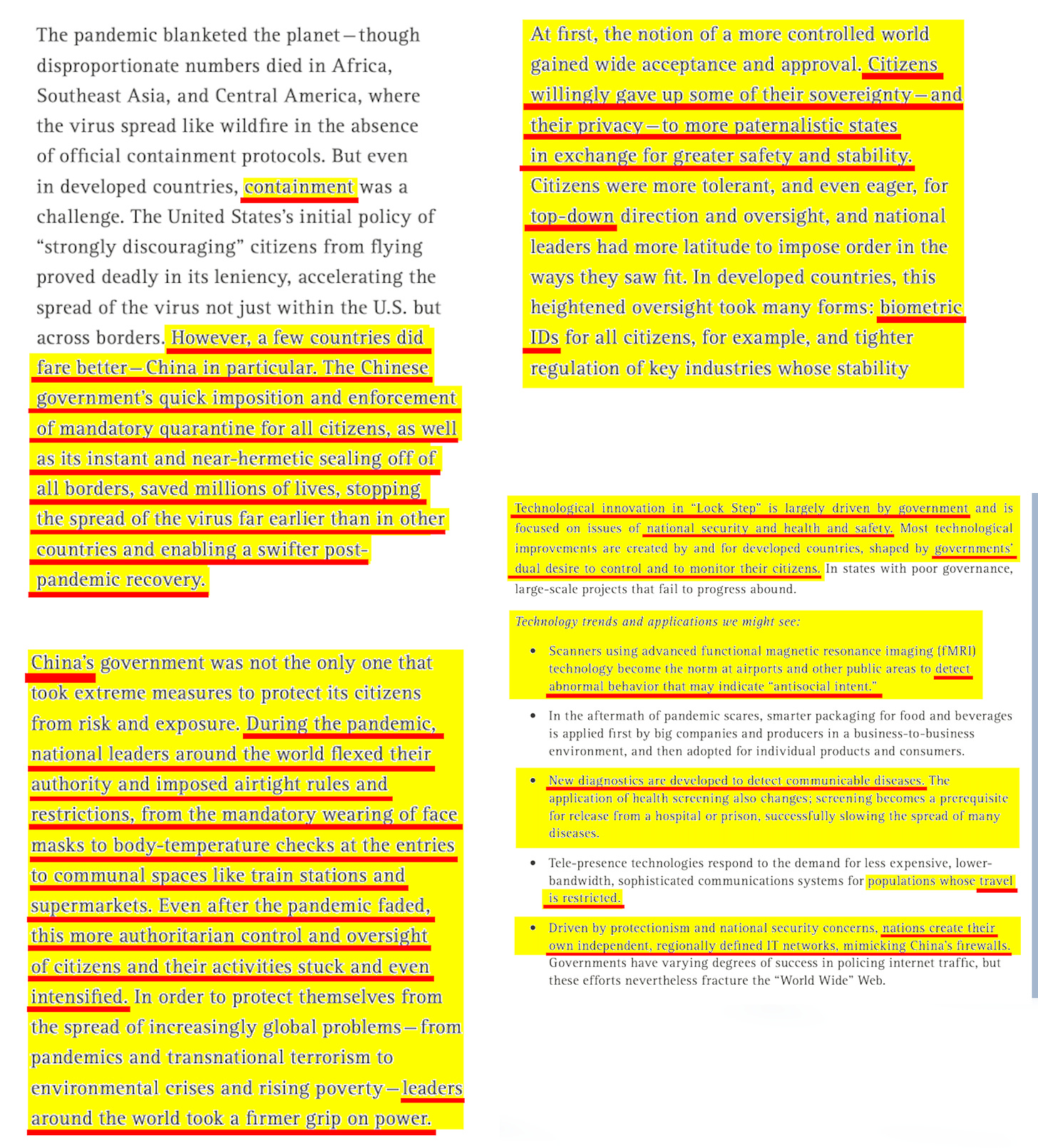

Einer der wichtigsten Partner der Lancet COVID-19-Kommission war die Rockefeller Foundation, zu der Sachs durch seine Frau eine enge Bindung hat. Die Rockefeller Foundation hatte bereits 2010 in ihrem Strategiepapier „Scenarios for the Future of Technology and Development“ in einem sogenannten „Lockstep-Scenario“

beschrieben, dass sich die Weltgemeinschaft in einer zukünftigen

Pandemie an China orientieren würde. Die Situation 2020 ähnelte diesem

Szenario am meisten.

Sachs wurde durch die Ernennung zum Leiter der COVID-19-Kommission des Lancet erneut zum strategisch platzierten Power Broker

für die offizielle Deutungshoheit. Und auch hier durchlief er einen

Saulus zum Paulus-Prozess, an dessen Ende er als der Gute dastand:

Einer, der im Angesicht neuer Erkenntnisse stets hinzulernt.

Doch der Reihe nach.

Im April 2020 entschied Donald Trump, die Beiträge der USA an die Weltgesundheitsorganisation einzustellen, was Jeffrey Sachs scharf verurteilte. Bereits im April hatte er eine klare Meinung zum Pandemiemanagement Donald Trumps:

"Donald Trump hat nicht einmal die geringen Erwartungen erfüllt, die Internationalisten an die Vereinigten Staaten haben.“

Eine vielsagende Formulierung: Internationalisten hätten also Erwartungen, wenngleich niedrige, an die Vereinigten Staaten. Aber selbst diese niedrigen Erwartungen hätte Trump noch enttäuscht. Sachs setzte auf Eindämmung statt Herdenimmunität nach dem Vorbild asiatischer Länder – das gleiche Narrativ, das in Deutschland durch die COVID-19 Task Force des Bundesinnenministeriums verbreitet wurde. Als Positivbeispiel nannte Sachs Vietnam – vermutlich, um nicht China nennen zu müssen, da ihm spätestens seit der Huawei-Affäre der Ruf anhing, bei jeder Gelegenheit China zu glorifizieren. Auch hier eine Analogie zur COVID-19 Task Force des deutschen Innenministeriums: Um nicht direkt China loben zu müssen, was angesichts der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang auf Ablehnung gestoßen wäre, nahm man sich offiziell die Pandemiemaßnahmen Südkoreas und Taiwans zum Vorbild, die jedoch im Wesentlichen eine Kopie von Chinas Pandemiemanagement darstellten. Sachs sagte dazu dem The New Norker im April 2020 in einem Interview:

"Die Frage ist, wie man die Epidemie wirksam bekämpfen und die Übertragung der Krankheit auf ein sehr niedriges Niveau senken kann. Das Virus einfach durch die Gesellschaft wandern zu lassen, wäre unannehmbar kostspielig, und deshalb tut das praktisch kein Land der Welt. Das eigentliche Problem besteht darin, wirksam zu reagieren, und leider haben die Vereinigten Staaten das bisher nicht getan. (.) Nehmen Sie ein Land wie Vietnam, ein einkommensschwaches Land in Ostasien und in der Nähe von China, das aber aus verschiedenen Gründen sehr schnell gehandelt hat, um die Übertragung des Virus zu stoppen, und zwar in einem viel größeren Ausmaß als wir. Außerdem verfügen sie nicht über die Mittel für Massentests usw. Zumindest bisher konnten sie die Epidemie mit Mitteln des öffentlichen Gesundheitswesens besser unter Kontrolle halten, d. h. sie haben potenziell kranke Menschen identifiziert, ihnen bei der Isolierung geholfen, ihre Kontaktpersonen ausfindig gemacht, diesen Menschen bei der Isolierung geholfen und so weiter."

Kontaktverfolgung und Isolation seien das Gebot der Stunde - vielleicht auch ein „kleiner“ Lockdown? Sachs' Duktus zu jener Zeit ist nicht zu unterscheiden von dem eines Otto Kölbl, dem Maoisten aus der COVID-19 Task Force des deutschen Innenministeriums. Außerdem sprach sich Sachs für den massiven Einsatz von Beatmungsgeräten aus, obwohl diese oft mehr schadeten als nutzten, da etwa 50% der Patienten eine künstliche Beatmung wegen der starken Belastung des Organismus nicht überleben,

und der unselektive Einsatz von Beatmungsgeräten zu Beginn der Pandemie

vermutlich vielen älteren Menschen unnötig das Leben gekostet hat.

Sachs war fest davon überzeugt, Corona würde in den Ländern des globalen Südens lediglich etwas später eintreffen, da diese weniger stark in den internationalen Flugverkehr eingebunden seien. Wie wir heute wissen, war dies eine substanzlose Annahme, da etwa afrikanische Länder nie besonders stark von Corona betroffen waren. Vielleicht hätte Sachs sich mehr mit Vitamin-D-Spiegeln statt mit dem internationalen Flugverkehr auseinandersetzen sollen. Auf Grundlage der bloßen Annahme, in diesen Ländern würde die Pandemie später, aber genauso heftig eintreffen, setzte Sachs sich frühzeitig für „bedingungslose“ IWF-Kredite ein, damit arme Länder sich die angeblich dringend benötigten Masken, Tests, Beatmungsgeräte, Medikamente und Impfungen leisten konnten. Die WHO wiederum sollte eine Mittlerrolle zwischen den Ländern des globalen Südens und Produzenten wie China, Japan oder Südkorea einnehmen, damit diese das nötige Pandemie-Equipment lieferten:

„In diesen Ländern [in Afrika, Südasien, Lateinamerika, Anmerkung AV] gibt es keine Prüfgeräte. Sie haben keine persönliche Schutzausrüstung. Sie haben keine Beatmungsgeräte, und so weiter. Ich empfehle, dass der Internationale Währungsfonds eine Notfinanzierung zur Verfügung stellt, die im Wesentlichen an keinerlei Bedingungen geknüpft ist, außer dass sie verantwortungsvoll verwendet wird. Und dass die Weltgesundheitsorganisation mit Regierungen zusammenarbeitet, die das Potenzial haben, zusätzliche Ausrüstung zu liefern - das sind China, Korea, Japan und einige andere - und die Notfinanzierung und die Verfügbarkeit dieser dringend benötigten Ausrüstung nutzt, um sie in diese bedürftigen Länder zu bringen.“

The New Yorker, April 2020

Sachs betätigte sich demnach wie in alten Zeiten als Economic Hit Man, indem

er sich für IWF-Kredite an arme Länder aussprach, die diese oft, wie im

Falle Afrika, gar nicht brauchten. Sachs wollte die Länder des globalen

Südens um jeden Preis in das globale Pandemiemanagement einbinden – und

das, obwohl diese nun wahrlich genug echte Probleme zu lösen haben.

Am 01. Mai 2020 beendete die Trump-Administration vorzeitig den NIH-Zuschuss für die NGO EcoHealth Alliance, welche Viren mittels hochriskanter Gain-of-Function-Forschung für „Pandemic Preparedness“-Zwecke erforschte. Seit dem GoF-Moratorium der USA in 2018 hatte EcoHealth Alliance die Forschung unter anderem an das Wuhan-Institut of Virology ausgelagert und NIH-Gelder dorthin vermittelt. Leiter der EcoHealth Alliance

war der britisch-amerikanische Krankheitsökologe Peter Daszak, ein

führender Fledermaus-Coronavirenforscher und langjähriger Kollege von

Jeffrey Sachs an der Columbia-Universität.

Sachs war damals noch fest von einem zoonotischen Virusursprung überzeugt und diffamierte die Lab Leak-Theorie als rassistisch motivierten Versuch von Trumpisten, China und dem Wuhan Labor die Schuld für die Pandemie zuzuschieben, was die Welt in einen diplomatischen Konflikt ziehen könne. In einer Meinungskolumne für CNN mit dem Titel "Trump's Anti-China Theory Implodes" („Trumps Anti-China-Theorie bricht zusammen“), bezeichnete Sachs die Lab Leak Theorie als „reckless and dangerous“, rücksichtslos und gefährlich. Sie sei weder von der Biologie, noch der Chronologie der Ereignisse gedeckt. Er sprach sich dagegen aus, sie überhaupt näher wissenschaftlich zu untersuchen.

Im Juli 2020 übernahm Sachs die Leitung der Lancet COVID-19-Kommission. Diese bestand aus 12 Task Forces, die sich mit Einzelaspekten der Coronavirus-Pandemie beschäftigen sollten. In die Origins-Task Force berief Sachs damals ausgerechnet Peter Daszak, den Präsidenten von EcoHealth Alliance - besagter NGO, für die Trump kurz zuvor das NIH-Funding beendet hatte. Sachs rechtfertigte seine Wahl Peter Daszaks wie folgt:

"Mir gefiel die Tatsache, dass er sich sehr für China interessierte, viel über natürliche Spillover-Effekte wusste und derjenige war, der diese Arbeit machte. Also dachte ich: Mensch, es wäre toll, wenn er die Task Force leiten würde"

Am 14. September 2020 brachte die COVID-19 Commission des Lancet, der Jeffrey Sachs als Leiter vorsaß, einen ersten Bericht an die 75. UN Generalversammlung heraus, in dem ein zoonotischer Ursprung des Coronavirus als gegeben dargestellt wurde. Die Lösung liege in One Health

- einer Ideologie, die menschliche, tierische und Pflanzengesundheit

als „eins“ ansieht, und aufgrund des Klimawandels von zukünftig

häufigeren Virus Spillovers ausgeht. Aus diesem Grund sei Gain-of-Function-Forschung

wichtig für die Verhinderung zukünftiger Pandemien. Sachs verbreitete

somit in seinem ersten Bericht an die Vereinten Nationen nachweislich

ebenjene One Health-Ideologie, die im Verdacht

steht, die Pandemie durch ein aus dem Labor entwichenes

Codon-optimiertes Virus überhaupt erst möglich gemacht zu haben.

Im

Laufe des Jahres kamen mehr Details zu Daszaks Verstrickungen mit dem

Wuhan-Labor und den dort durchgeführten Experimenten ans Tageslicht. In

Sachs wuchs eigenen Angaben zufolge der Verdacht, Daszak hätte ihn über

die Art der von ihm im Wuhan-Labor angeleiteten Forschung getäuscht,

nachdem ein Forschungsantrag Daszaks an die DARPA aus 2018 an die Öffentlichkeit gelangt war, bei dem es um Gain-of-Function-Forschung

an Coronaviren, insbesondere den Einbau einer Furin-Spaltstelle ging –

ebenjener Anomalie, die auch beim Coronavirus vorlag. Zwar kam besagter

Antrag nicht durch, doch es stand der begründete Verdacht im Raum, dass Daszak indirekt in die riskante Forschung in Wuhan verwickelt gewesen sein könnte.

Die Wahrheit über den Virusursprung entschied über Daszaks Lebenswerk,

was einen massiven Interessenkonflikt und Befangenheit nahelegte: Eine

Zoonose würde Daszaks Gain-of-Function-Forschung legitimieren, ein Lab Leak hingegen sein Lebenswerk vernichten.

Im Juni 2021 forderte Sachs den Rücktritt von Daszak aus der Origins Task Force, und Daszak trat wie geheißen zurück. Als Anfang September 2021 das Investigativmedium The Intercept den umstrittenen Forschungsantrag der EcoHealth Alliance an das NIH veröffentlichte, in dem vier weitere Task Force-Mitglieder als Forschungspartner gelistet waren, löste Sachs am 15. September 2021 die komplette Origins-Task Force auf. Kein Task Force-Mitglied sollte mehr am finalen Kommissionsbericht beteiligt sein - stattdessen sollte das Lancet-Sekretariat

für den Abschnitt über den Virusursprung „führende Experten“ anfragen.

Peter Daszak kommentierte Sachs' Vorgehen wie folgt:

"Dr. Sachs suchte nach einer öffentlichen Begründung für die Schließung der Arbeitsgruppe. Er führte die Tatsache, dass einige Mitglieder mit chinesischen Wissenschaftlern oder Wissenschaftlern der EcoHealth Alliance zusammengearbeitet hatten, als Grund für die Beendigung dieser Arbeit an, obwohl sie genau deshalb in die Gruppe eingeladen worden waren. Fragen Sie sich selbst - wenn Sie wissen wollen, was in einem Land passiert, in dem eine Krankheit aufgetreten ist, sollten Sie dann nicht am besten Leute fragen, die dort gearbeitet haben?"

Mit

der gleichen Logik könnte man natürlich auch einen Verbrecher sein

eigenes Verbrechen aufklären lassen, da er sich am Tatort schon so gut

auskennt. Doch einen validen Punkt hatte Peter Daszak: Das Resultat von Sachs' Auflösung der Origins-Task Force war, dass die Frage des Virusursprungs in der Lancet-Kommission

nicht weiter verfolgt wurde, obwohl bis zum Abschlussbericht noch ein

Jahr Zeit war. Der Verdacht, Sachs habe möglicherweise nur einen Vorwand

gesucht, um die Task Force aufzulösen, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Whistleblower der Organisation DRASTIC,

die den Skandal um Daszak maßgeblich aufgedeckt hatten, zeigten sich

zwar zufrieden mit Sachs' Entscheidung - doch was hinderte Sachs im

Herbst 2021 daran, die Origins Task Force noch

einmal mit neuem Personal ohne Interessenkonflikte zu bestücken? In der

Summe bleibt der Eindruck eines eleganten Rückzugsmaneuvers, um den

Virusursprung im Rahmen der Kommission nicht klären zu müssen. Schaut man sich das Personal der verbliebenen elf Task Forces an,

stellt man fest, dass dort auffallend wenige Experten mit

medizinischem, dafür aber mit Weltbank-, IWF, UNICEF-, UN- oder

UNESCO-Hintergrund saßen, sowie der umstrittene Impf-Hardliner Peter

Hotez.

Sachs

hob die Forderung nach einer Untersuchung des Virusursprungs lieber auf

ein abstraktes Level der Zwischenstaatlichkeit, außerhalb des eigenen

Verantwortungsbereiches: Die USA und China sollten den Ursprung von COVID-19 gemeinsam untersuchen, und für die Zukunft gemeinsam internationale Sicherheitsstandards für nochriskante Biotechnologie-Forschung vereinbaren. Am 19. Mai 2022 veröffentlichte Sachs einen Appell für eine unabhängige Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus.

Zum

gleichen Zeitpunkt, als Sachs im Juli 2021 Daszak entließ und sich

damit bei Kritikern des globalen Pandemieregimes beliebt machte, hielt er Impfhersteller dazu an, unter der UN-Führung die Produktion der COVID-19-Impfstoffe zu beschleunigen,

damit auch die ärmsten Länder der Welt diese beziehen könnten. Sachs

erhob Impfungen für alle zur Gleichheits- und Gerechtigkeitsfrage - was

nur rein zufällig Pharma-Unternehmen reich machte.

Im Juni 2022 ließ Sachs eine mediale Bombe platzen: Auf einem Podium des GATE Center, einer spanischen, UN-nahen NGO verkündete er - ohne Vorlage von Beweisen - er sei überzeugt, dass es sich bei COVID-19 um einen Lab Leak handele, für den mit großer Wahrscheinlichkeit die US-Biotech-Industrie verantwortlich sei. Eine 180°-Wende: Nun war also ein Lab Leak,

den er vorher noch als trumpeske Verschwörungstheorie abgetan hatte,

plötzlich eine plausible Erklärung – aber natürlich war auf keinen Fall

China verantwortlich. Sachs' Statement, das in den nächsten Tagen viral

ging, lautete wie folgt:

"Ich füge eine provokante Aussage hinzu (.) Ich war zwei Jahre lang Vorsitzender der COVID-Kommission für das Lancet. Ich bin ziemlich überzeugt, dass es aus der US-Labor-Biotechnologie stammt, nicht aus der Natur, nur um das zu erwähnen. Nach zwei Jahren intensiver Arbeit an diesem Thema. Meiner Meinung nach ist es also ein Fehler der Biotechnologie und kein Unfall eines natürlichen Spillovers. Wir wissen es nicht mit Sicherheit, das sollte ich ganz klar sagen. Aber es gibt genügend Beweise dafür, dass man dem nachgehen sollte. Und es wird nicht untersucht, nicht in den Vereinigten Staaten, nirgendwo. Und ich denke, dass sie aus guten Gründen nicht zu sehr unter den Teppich schauen wollen."

Die

britische Presse kommentierte spitzfindig, die Behauptung, das Virus

käme aus einem US-Labor, sei bislang auf chinesische

Desinformationskampagnen beschränkt gewesen. Die politische Führung Chinas zeigte sich begeistert (2, 3). Die stellvertretende Außenministerin Hua Chunying twitterte:

"Sind wir es angesichts der schweren menschlichen und wirtschaftlichen Verluste durch das Virus nicht den Millionen von Toten schuldig, eine gründliche Untersuchung der US-Labore durchzuführen?“

Im August 2022 legte Sachs gegenüber Current Affairs noch einmal nach

und bekräftigte sein Raunen gegenüber den dubiosen Machenschaften des

medizinisch-industriellen Komplexes der Vereinigten Staaten, und dass es

eine „globale Kontrolle“ über diese hochgefährlichen Technologien

bräuchte:

"Ich habe in den letzten Jahren mit vielen Wissenschaftlern gesprochen und kann Ihnen eines sagen: Die technologischen Möglichkeiten, mit dieser Biotechnologie gefährliche Dinge zu tun, sind derzeit außergewöhnlich. Ich möchte also wissen, was getan wird. Ich möchte auch wissen, was andere Regierungen tun, nicht nur unsere. Ich will eine globale Kontrolle über dieses Zeug." In: Current Affairs

Spätestens

ab diesem Moment wurde Sachs weltweit in der Welt der alternativen

Medien als eine der wenigen Stimmen der Vernunft aus dem Establishment

wahrgenommen. Jemand, der Fauci und das NIH angreift und vom Lab Leak

überzeugt ist, kann nur ein Guter sein – was dabei jedoch übersehen

wird, ist das Sachs lediglich die supranationale

Weltgesundheitsorganisation gegen das nationale Gesundheitsministerium

in einen Stellungskrieg bringt. Sachs erwiderte die Zuneigung der

alternativen Medien und war sich seinerseits nicht zu schade, im August 2022 Robert F. Kennedy Junior, der Speerspitze der US-amerikanischen Anti-Vacc-Bewegung, ein einstündiges Interview zu geben, indem er genüsslich die Lab Leak-Theorie, sowie die dubiosen Verbindungen zwischen Peter Daszak, Anthony Fauci und dem NIH ausbreitete.

Sachs' Kollegen aus der Lancet-Kommission,

Angela Rasmussen und der Impf-Hardliner Peter Hotez – letzteren hatte

Kennedy einmal als „Staatsfeind Nr. 1“ bezeichnet - zeigten sich

befremdet über Sachs' Auftritt im „Schwurbelkanal“ RFK Juniors.

Rasmussen warf Sachs ein Abdriften in Verschwörungstheorien vor, Hotez

zeigte sich ratlos, was in Sachs, seinem Freund und Mentor seit 30

Jahren, neuerdings vorgehe. Danielle Anderson, eine australische

Virologin aus dem Wuhan-Labor meinte sogar, sie ordne Sachs der gleichen

Kategorie wie Alex Jones zu: Nicht diskussionswürdig. Auch Anhänger der

Labortheorie kritisierten Sachs dafür, zum Verbreiten einer solch

ernsthaften, wissenschaftlichen Theorie möglicherweise den falschen Ort

gewählt zu haben. Sachs rechtfertigte seinen Auftritt bei RFK Junior mit

der Erklärung, er sei seit Jahren mit der Familie Kennedy gut

befreundet und habe vor dieser größten Respekt. RFK's berühmter Onkel

John F. Kennedy sei Sachs' erster politischer Held gewesen. Man habe

vereinbart, in der Sendung das Thema Impfstoffe auszusparen – und wenn

irgendjemand Verschwörungstheorien anhängen dürfe, dann die Familie

Kennedy.

Mit dem Auftritt Sachs' bei RFK Junior war es jedoch noch nicht genug: Im Oktober 2022 gab Sachs dem Alternativmedium The Grayzone ein Interview. Die Metamorphose Jeffrey Sachs' vom Corona-Hardliner zum schwurbelnden Testimonial der alternativen Medienszene war perfekt.

Doch

von der geläuterten Oberfläche sollte man sich nicht blenden lassen:

Sachs blieb dem offiziellen Narrativ der Pandemiebekämpfung treu, machte

aber medial zumindest im Westen weniger Wirbel darum. So sagte er gegenüber der Tehran Times im Juli 2022,

dass die USA so schlecht durch die Pandemie gekommen seien, läge unter

anderem daran, dass Teile der Bevölkerung sich „schlecht verhalten“

hätten, indem sie Gesichtsmasken abgelehnt hätten:

"Die USA haben einen schlechten Job gemacht, mit mehr als 1 Million Toten. Die Öffentlichkeit verhält sich schlecht und lehnt zum Beispiel Gesichtsmasken ab."

Es sei zudem wahrscheinlich, dass uns COVID-19 noch lange Zeit, „vielleicht mit neuen schweren Wellen“ begleiten würde.

Beim Center for Sustainable Development der Columbia University, dem Sachs als Direktor vorsitzt, ist COVID-19 gleich auf der Startseite ein zentrales Thema. Trotz der inzwischen weit verbreiteten Erkenntnis, dass COVID-19-Impfstoffe nicht vor Ansteckung schützen, steht Sachs' Zentrum weiterhin felsenfest hinter dem Nutzen der Impfung und schürt Variantenpanik, ungeachtet der Tatsache, dass neue Varianten in der Regel zwar virulenter, aber ungefährlicher sind, und spätestens mit Omikron die lange dämonisierte „Durchseuchung“ der Gesellschaft längst stattgefunden hat. Propaganda-Begriffe wie Global Health Security oder Neues Normal gehören an Sachs' Zentrum zum ganz normalen Vokabular. Zur zentralen Aufgabe hat sich das Zentrum einen „egalitären Zugang zu COVID-19-Impfstoffen“ und „Pandemic Preparedness“ gemacht. Für letzteres hielt es sogar eine eigene Konferenz mit dem Titel „Financing Preparedness“ ab. Auf der Webseite heißt es dazu: